6月10日、先週最も注目される指標だったCPIが発表されました。予想の数字を大きく上回ったことから、今後ますますの利上げ、結果としての景気後退、株価下落が連想され、株価が大きく下落しています。

1週間を通して見ると、NASDAQは6%を超える下落、S&P500、NYダウは5%を超えるなど、かなり大きな下落が起こったと言えます。

今週以降もFOMCが控えているなどが理由で、ベアマーケットが予想されています。ただ、ベアマーケットは何年も続くわけではありません。下げ相場の中でも、いつか反転することがあります。反転の兆しは、今置かれている状況からどういったところで考えられるのかをお伝えしますので、投資における参考にしていただければと思います。

下落相場におけるターニングポイントを確認する前に、簡単に10日のCPIを見てみましょう。

[ 目次 ]

6月の米国CPI

まだピークを付けていなかったCPI

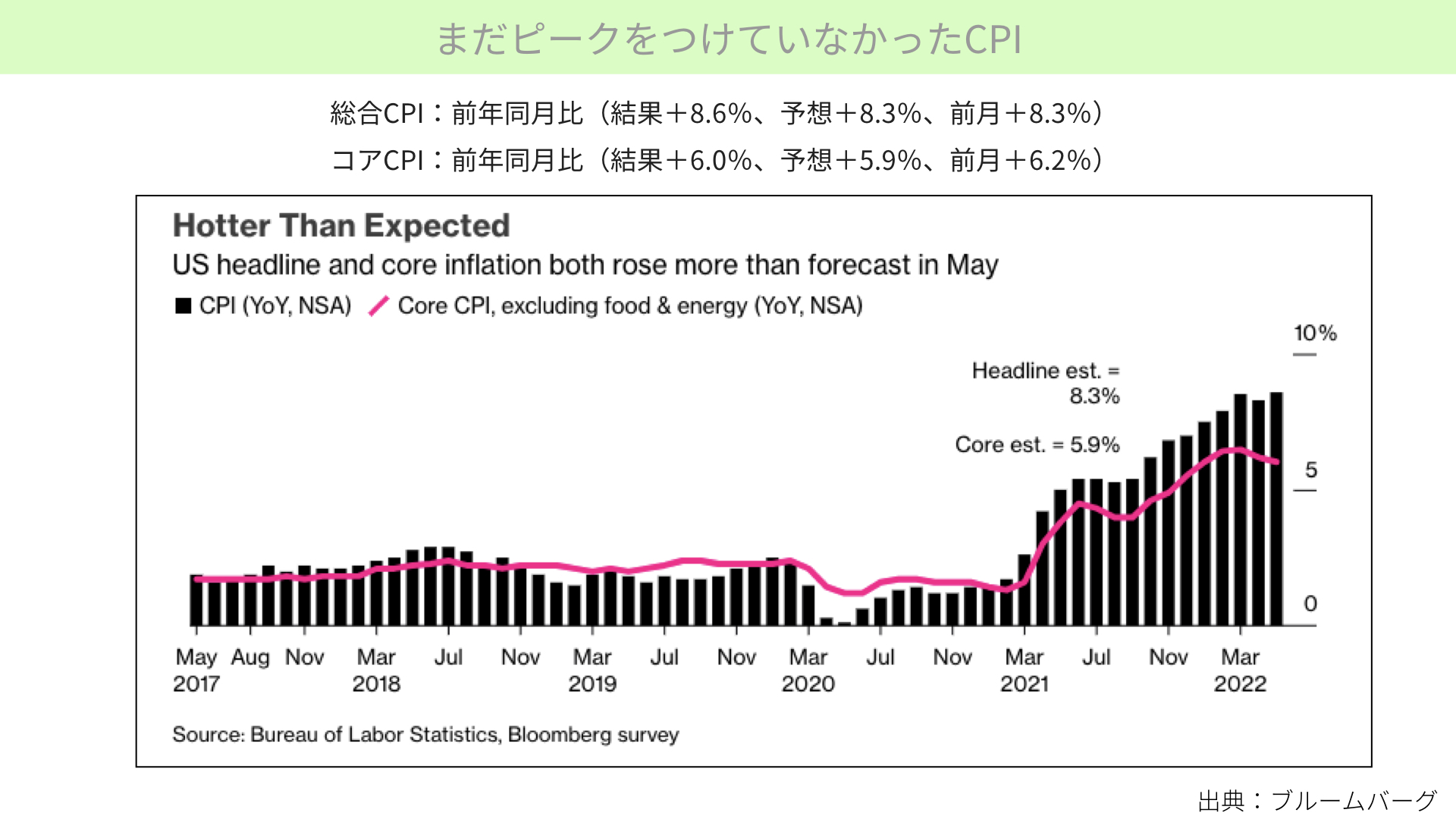

ピークを付けたのではないかとの前提がマーケットにあっただけに、大きな反動となりました。

総合CPIは前月が8.3%に対し、今月は8.6%。予想が元々8.3%でしたので、予想を上回ったというのが大きなマイナスの影響でした。

また、FRBがCPIの中で一番重要視しているコアのCPIは、前月6.2%に対して結果が6%のプラスと前月より少し下がったものの、予想の5.9%は上回りました。全てにおいて予想を上回ったことがネガティブポイントとなっています。

ブルームバーグのチャートからも分かる通り、かなり高い水準がいまだに続いています。今後も金融政策はタカ派にせざるを得ないのではないかということが、マーケットの重しになっています。

まだ市場予想はCPIはピークアウトを予想していません

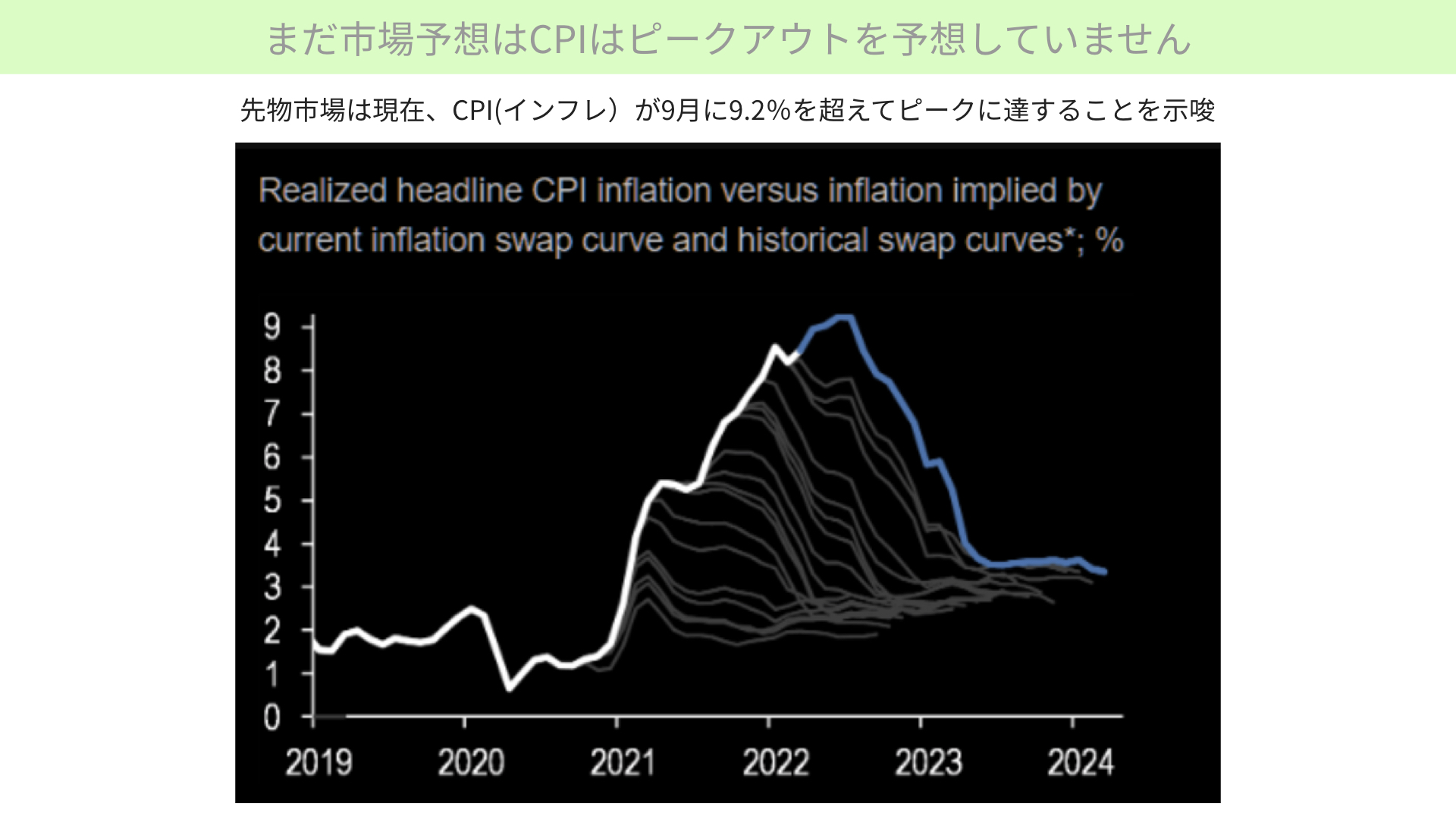

そういったこともあり、市場予想はCPIがまだ上昇すると思い始めています。

9月には9.2%まで総合CPIが上がるのではないかと予想されています。一時期ピークアウトと考えられていたところから、ピークアウトはまだ先だとの考えに変わったことで、株価は大きく下落しています。

9月以降のCPIは9.2%との予想が出た結果、マーケットの動きはどうなったのでしょうか。金利動向から見てみましょう。

予想を超えたCPIの結果で利上げ回数の上昇とその後の利下げ予想

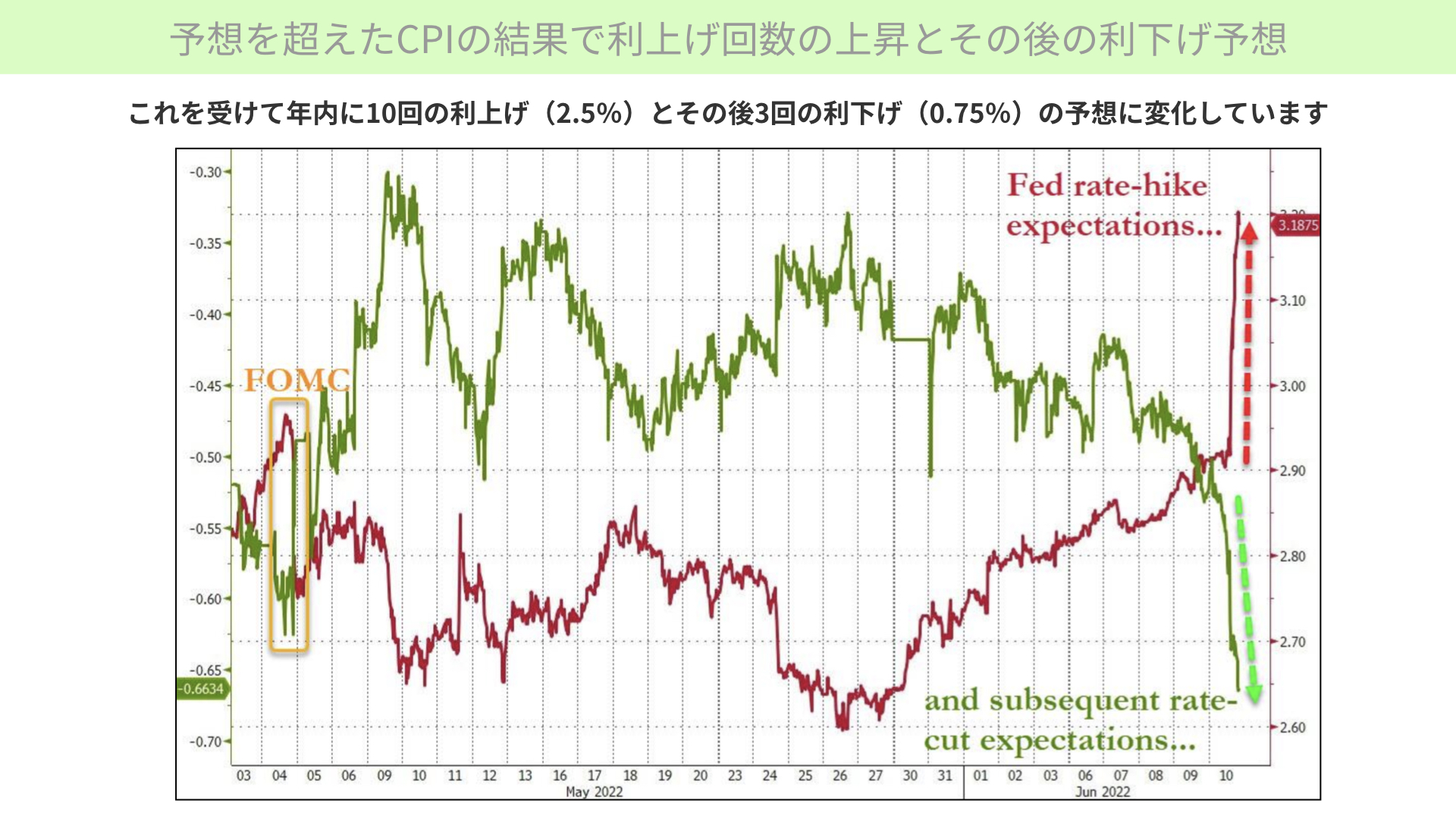

CPIのピークアウトが先だということから、どういう反応があったかです。赤いチャート、緑のチャートをご覧ください。

赤いチャートは2022年以降、何回の利上げが起こるかを示したものです。金曜日に大きく上昇しています。結論から言えば、今年の残り6ヶ月において、10回×0.25%の利上げが起こり、結果として、3.1875%程度まで短期の政策金利が上昇すると予想されています。

そのようなこともあり2年金利が上がる、ドルが上がるといった影響もありますが、この金利上昇が株価にとって重しだとマーケットでは言われています。

ただ、一方で緑のチャートをご覧ください。これは急激の利上げの後で、どれだけの利下げがあるかの予想を表したものです。緑のチャートが急激に下がっています。利上げを10回行った後、利下げを3回行うような予想に変わってきていることを表しています。

先週CPIが発表されるまでは、そこまで大きな利下げではなく、利上げの後で2回程度の利下げ予想だったものが、3回の利下げに転じたのです。金曜日は利上げスピードが上がり、結果として景気後退が非常に深くなり、利下げ回数が多くなるとの予想になったことから、株価が大きく下がったわけです。

インフレが鎮静化する見通しが立ってくれば、あと10回の利上げは少し緩やかになります。その後の利下げも緩やかになるニュートラルな状態となれば、株価は少し落ち着いてきます。CPIが本当に高い水準が9月まで続くかどうかについては、なかなか答えは出すことができません。

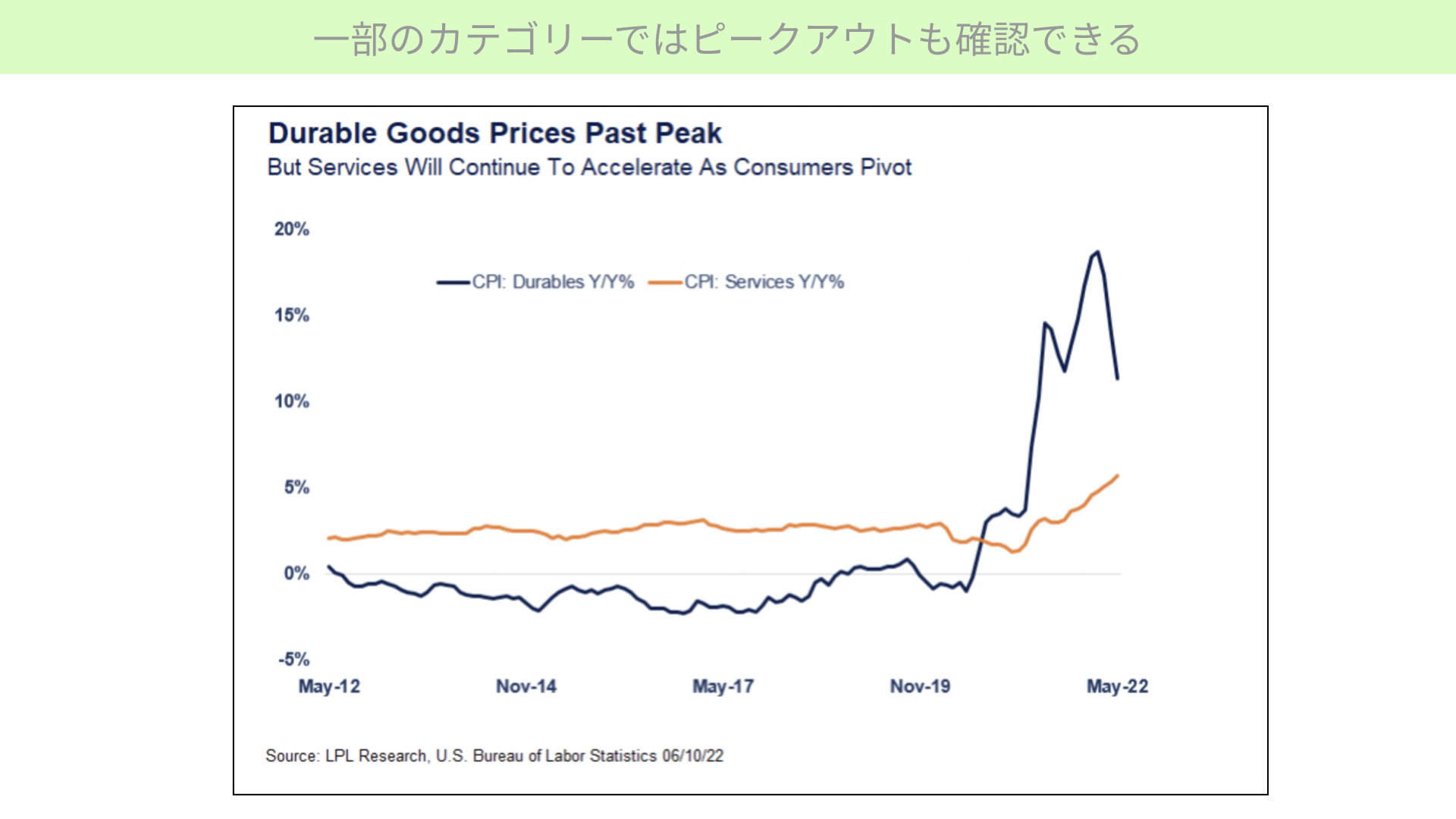

今回のCPIについて、マーケットではかなりネガティブに伝えられている部分もありますが、見方によっては一部減速が確認できる要素があります。こちらをご覧ください。

一部のカテゴリーではピークアウトも確認できる

こちら、青いチャートが耐久財、ものの価格です。一方、オレンジのチャートはサービスの価格です。コロナから世の中が復活したこともあり、オレンジのチャートが上昇しています。これがCPIの上昇にかなり大きな影響を与えています。

一方、物不足やサプライチェーンの問題など、耐久財の問題はピークアウトしています。10%を超える水準のため褒められた水準ではありませんが、一時期の高さからは下がってきています。耐久財が下がってくるようであれば、ある程度CPIは落ち着いてくる可能性もあります。確かに数字は高いですが、一つの転換点としては耐久財が下がってくることがあれば、物価が落ち着いてくる可能性があることは、今後もしっかりと見ていただければと思います。

今後の注目点

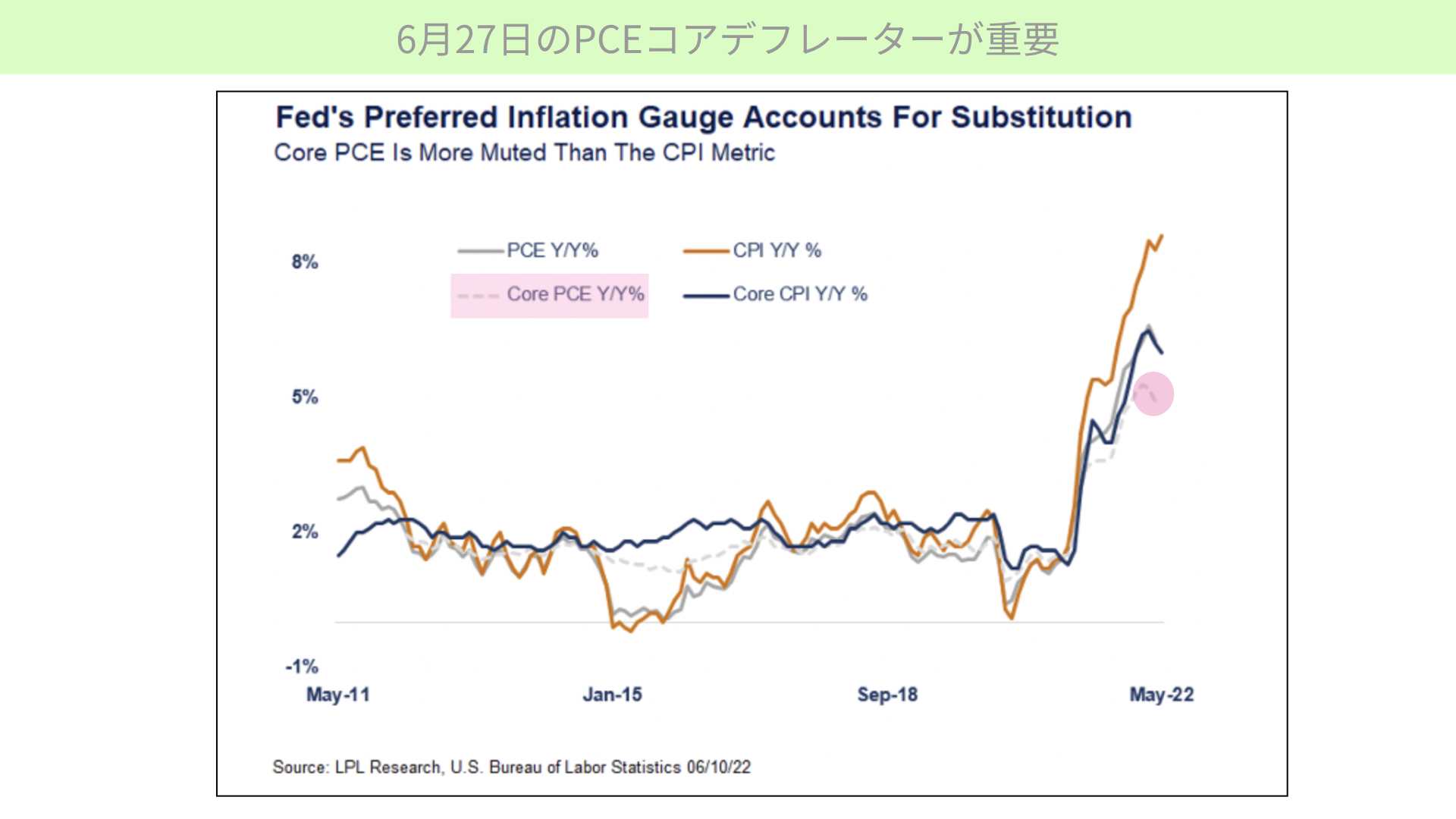

6月27日のPCEコアデフレーターが重要

また、6月27日にはPCEコアデフレーターが発表されます。

今回はCPIで大きく株価が下落しましたが、FRBが最も重視しているのはPCEコアデフレーターです。元々、CPIは物価の変動をなるべく早く、即効性を持って価格変化を表すものとして注目されています。PCEコアデフレーターは、実際に消費者が購入する際の価格変化を表しています。こういったものを一番要素として重要視しているというのは、FRBが常々言っていることです。

6月27日にPCEコアデフレーターが発表されますが、価格の上がったものを買わないといった行動変容等が伴ってくると、コアPCEデフレーターは低下する可能性があります。

このグレーの点線がコアPCEデフレーターですが、先月から下落の傾向があり、27日は4.9%前年対比での予想がされていますが、これがあまり強く出ず、4.9%近辺に収まることがあれば、少しマーケットは落ち着いてくる可能性があります。CPIだけではなく、PCEコアデフレーターにも注目してもらいたいというのが、一つ目のポイントになっています。

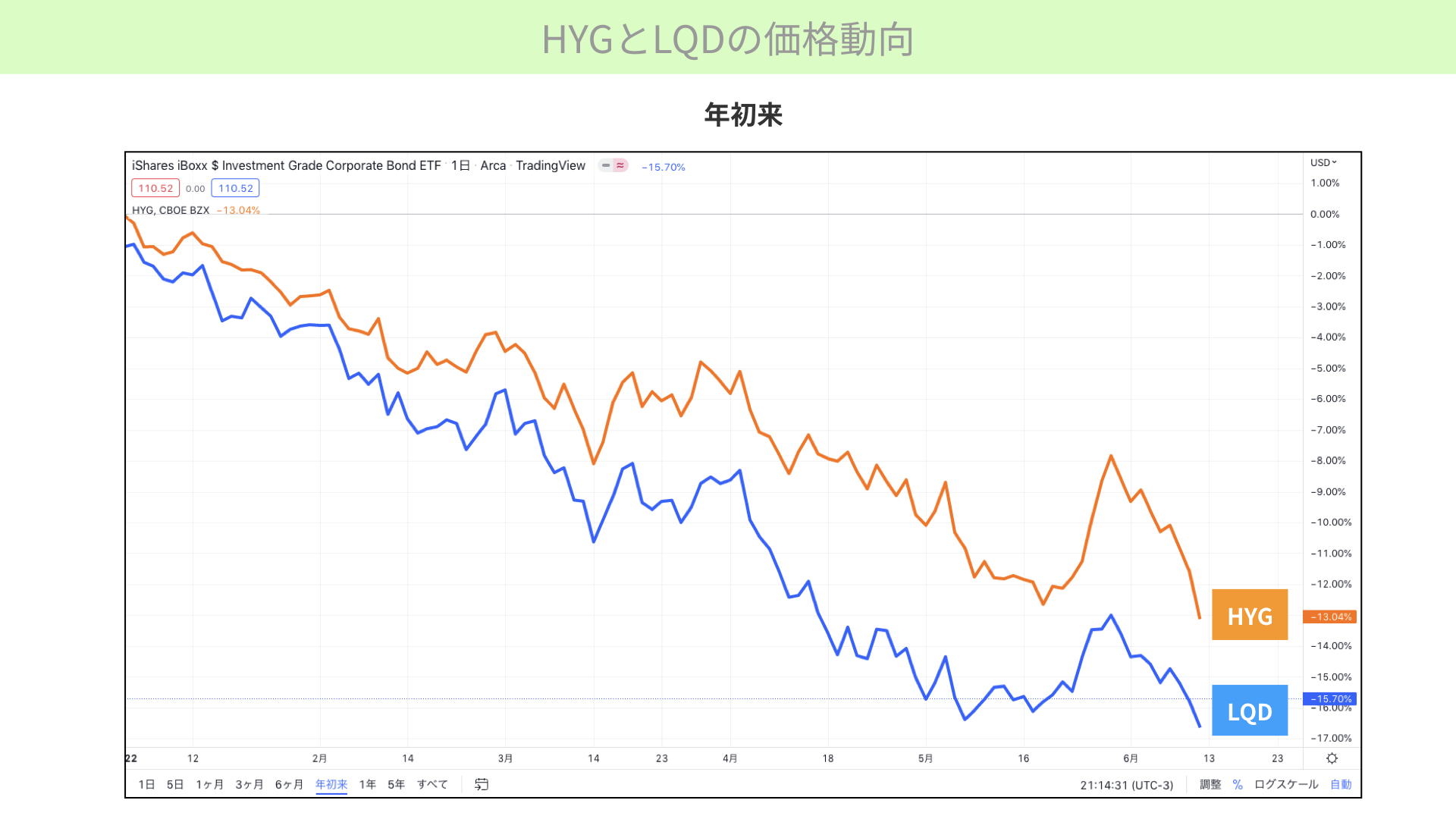

HYGとLQDの価格動向

次に注目してほしいのがこちらです。ハイイールド債券とLQD(適格社債)を集めたETFの価格の動きを表しています。

適格社債の方が格付けの高い債券で、HYGの方が格付けの低い債券です。通常本当に景気が悪化する局面では、低格付けのHYGの方が大きく下落します。

しかし今回は、年初来格付けの高いLQDの方が大きく下落しています。この理由は、金利が上がる中において、国債の金利が上がっているのだから、わざわざLQDを買わなくてもいいとして、もっと金利がもらえるHYGの方にお金が集まってきたためです。その意味では、低格付けの社債に対する価格下落がLQDほど大きくなかったということで、景気の底割れ感じはそこまで出てこなかったのです。

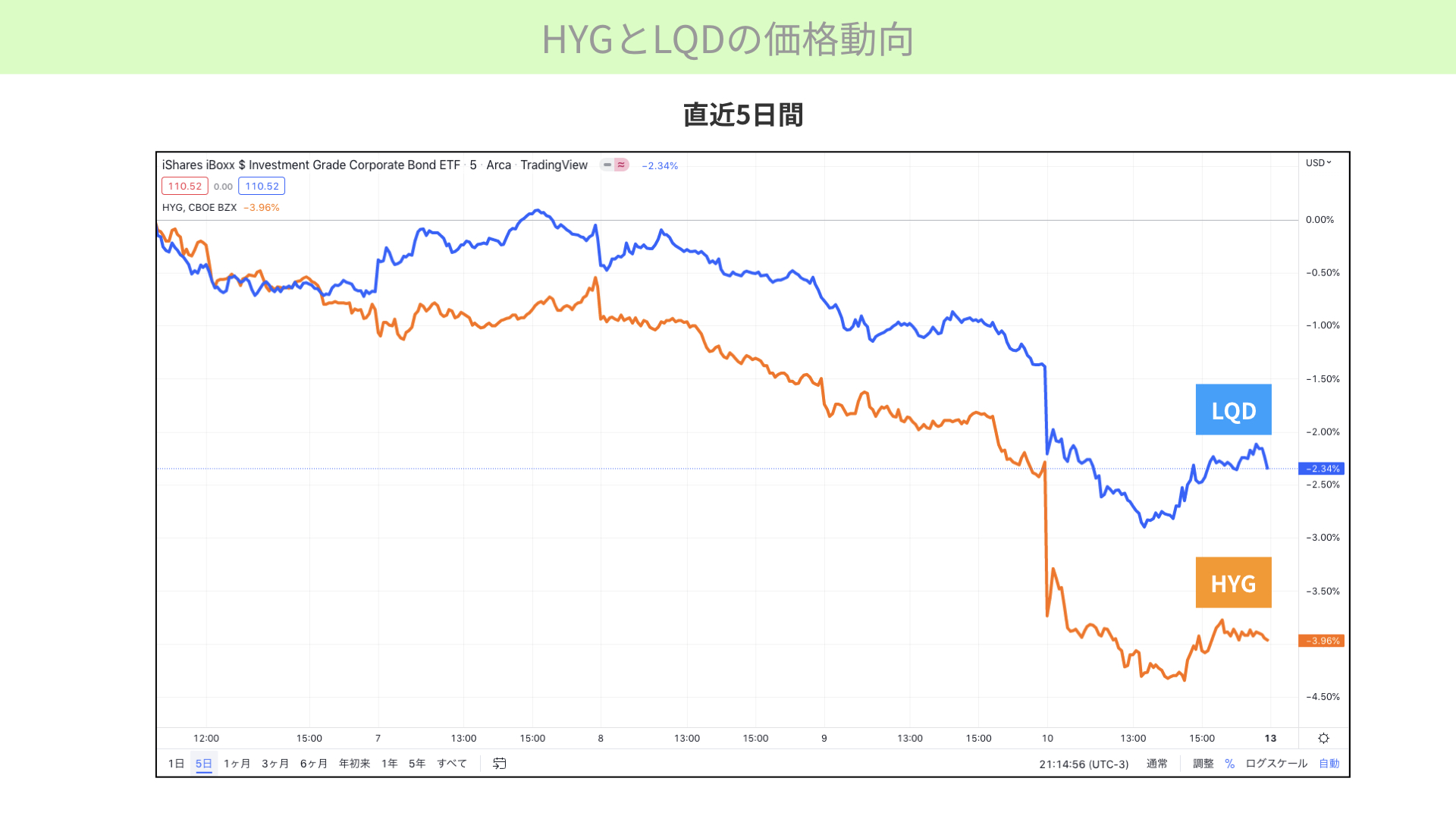

HYGとLQDの価格動向

ただ、先週の5日間だけを見ると逆転しています。LQDの下落が少なく、HYGの方が、下落が大きくなってきています。今後景気が後退し、低格付け社債の償還、利払いに支障が出てくるのではないかと、売り込まれている状況となってきています。

LQDよりもHYGが売られてくる状況というのは、マーケットがかなりネガティブになっている可能性があります。その意味では、株価の上昇を伴うには少し力不足となります。今後LQDよりもHYGの方が、株価がしっかりとした足取りになってくると確認できると、株価が少し反転する兆しにもなります。HYGの動きをぜひ見ていただければと思います。

HYGの価格動向

さらにこちらをご覧ください。HYGの価格です。

リーマンショック以降、最安値に突入してきています。これだけ売り込まれている状況ですから、これが反転するまでは引き続き下落トレンドが続きそうだと株価では言えます。HYGの価格自体が、LQDに対してアウトパフォームするだけではなく、そもそも価格自体が反転するかどうかをしっかり見ていただければ、株価全体の動きを先行する可能性があります。注目していただければと思います。

今後のEPS予想

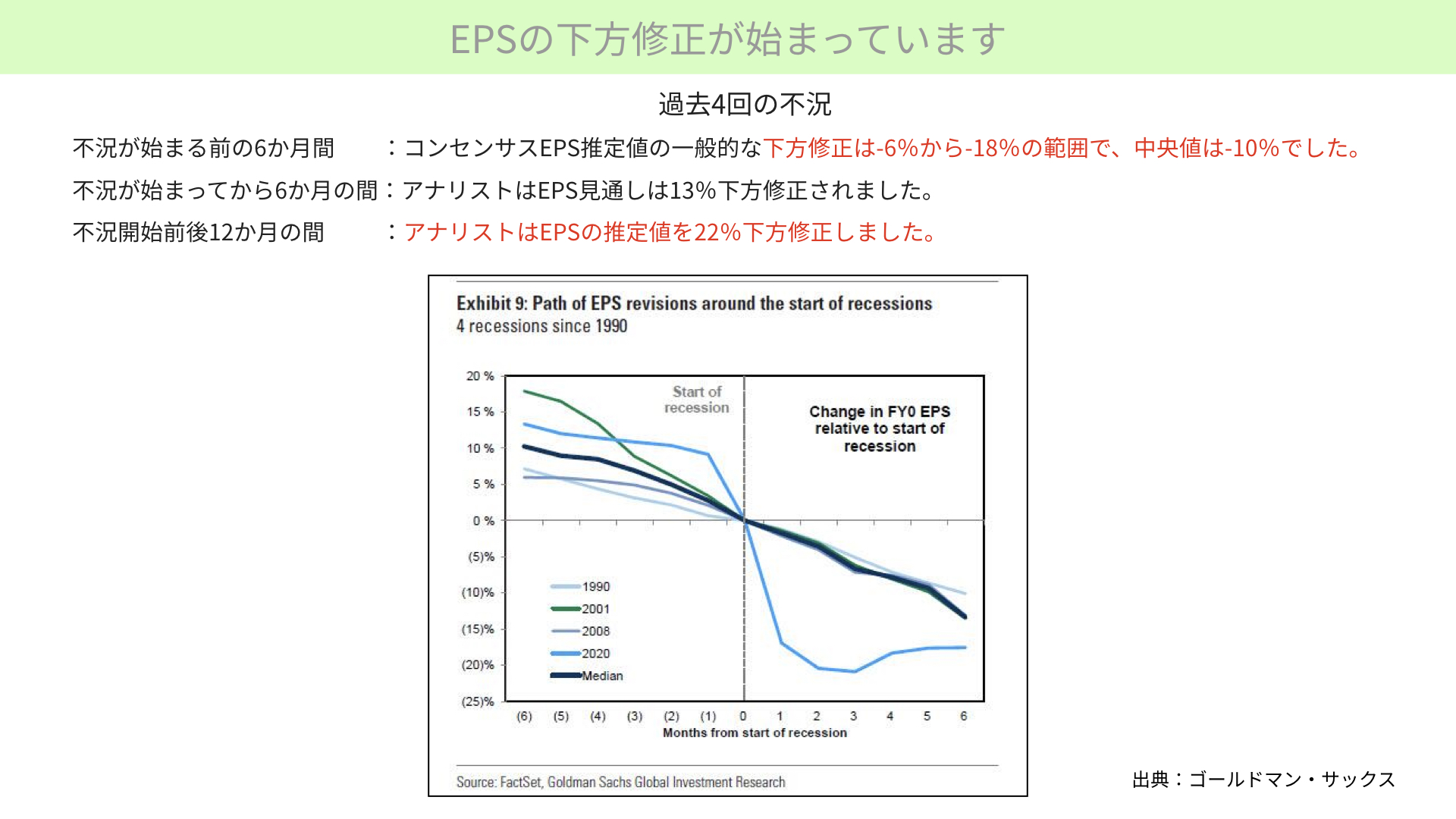

EPSの下方修正が始まっています

次に、EPSの下方修正が始まっていることを表したチャートです。

以前の記事で、過去4回の不況において、どれだけEPSのコンセンサスが低下したかをお伝えしました。不況が始まる前の6ヶ月間はマイナス約10%下落するとお伝えしました。また、不況が始まってからの6ヶ月間は13%下方修正されています。不況を挟んだ前後12ヶ月は、EPSは約22%下落したのです。

22%の下落というのは、株価にとって当然ながらマイナスとなります。PER、EPSが低下すると株価が大きく下落するわけですから、リセッションに入る前の前後6ヶ月がトータルで22%、EPSの低下が出てきたのです。

では、今の状況はどうなのでしょうか?

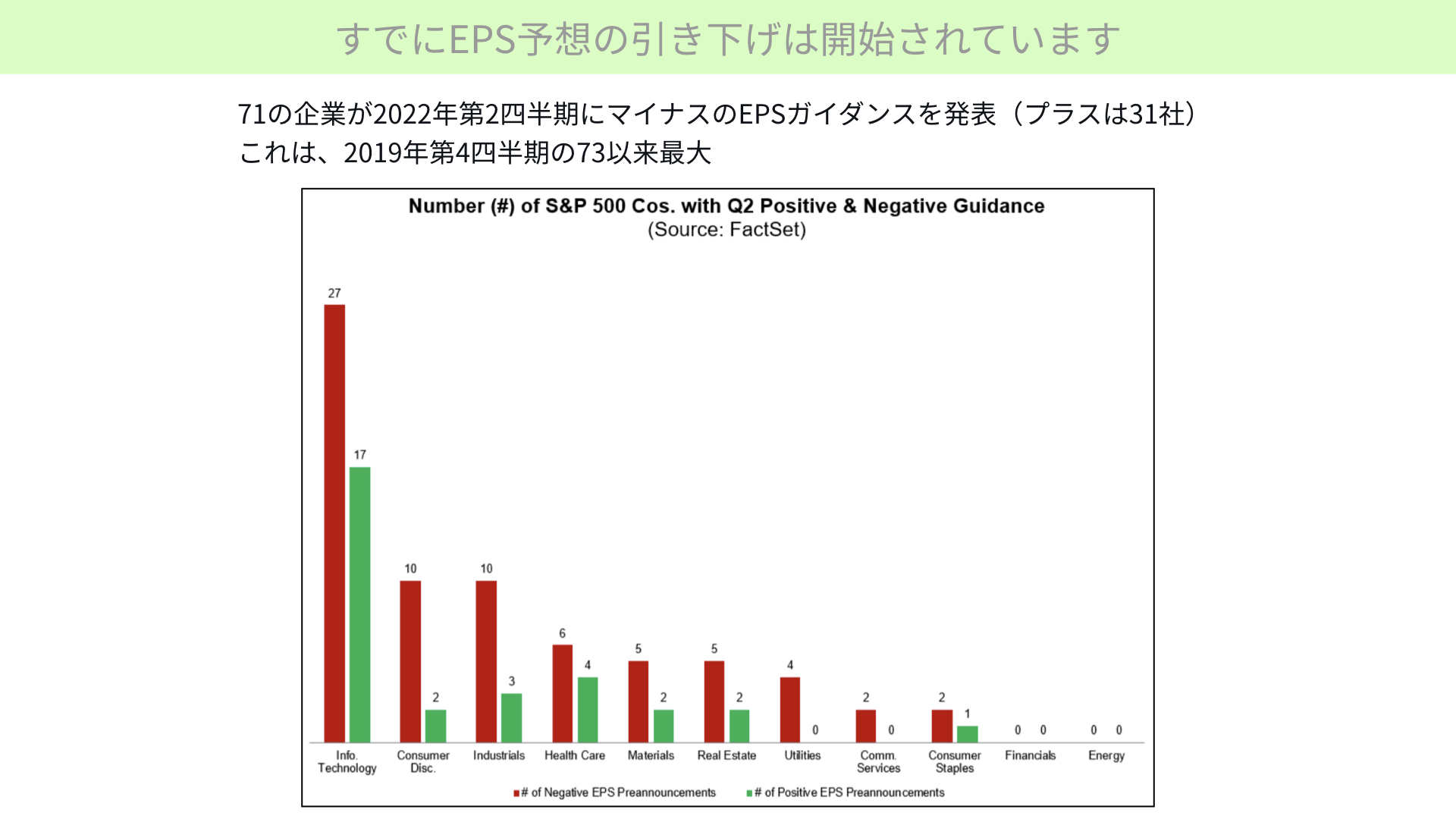

すでにEPS予想の引き下げは開始されています

こちらはファクトセットから出した資料です。22年4~6月にかけた第2クオーターにおいて、EPSが下がりそうだとのガイダンスを発表した会社が、S&P500の中に71社ありました。プラスが31社のため、倍以上の会社で利益が下がるとアナウンスをしています。これは2019年第4クオーターの73社以来の、大きなネガティブアナウンスです。

不景気に入る前の前後6ヶ月間においてEPSが低下するという話をしましたが、既にEPSの低下は始まっている状況です。逆に言うと、EPSのマイナスが始まっているということは、今後EPSが転換する可能性に近付いているともいえます。EPSの低下がずっと続くというよりも、しっかりとリセッションに入るときの調整が始まっている期間だと思っていただければと思います。

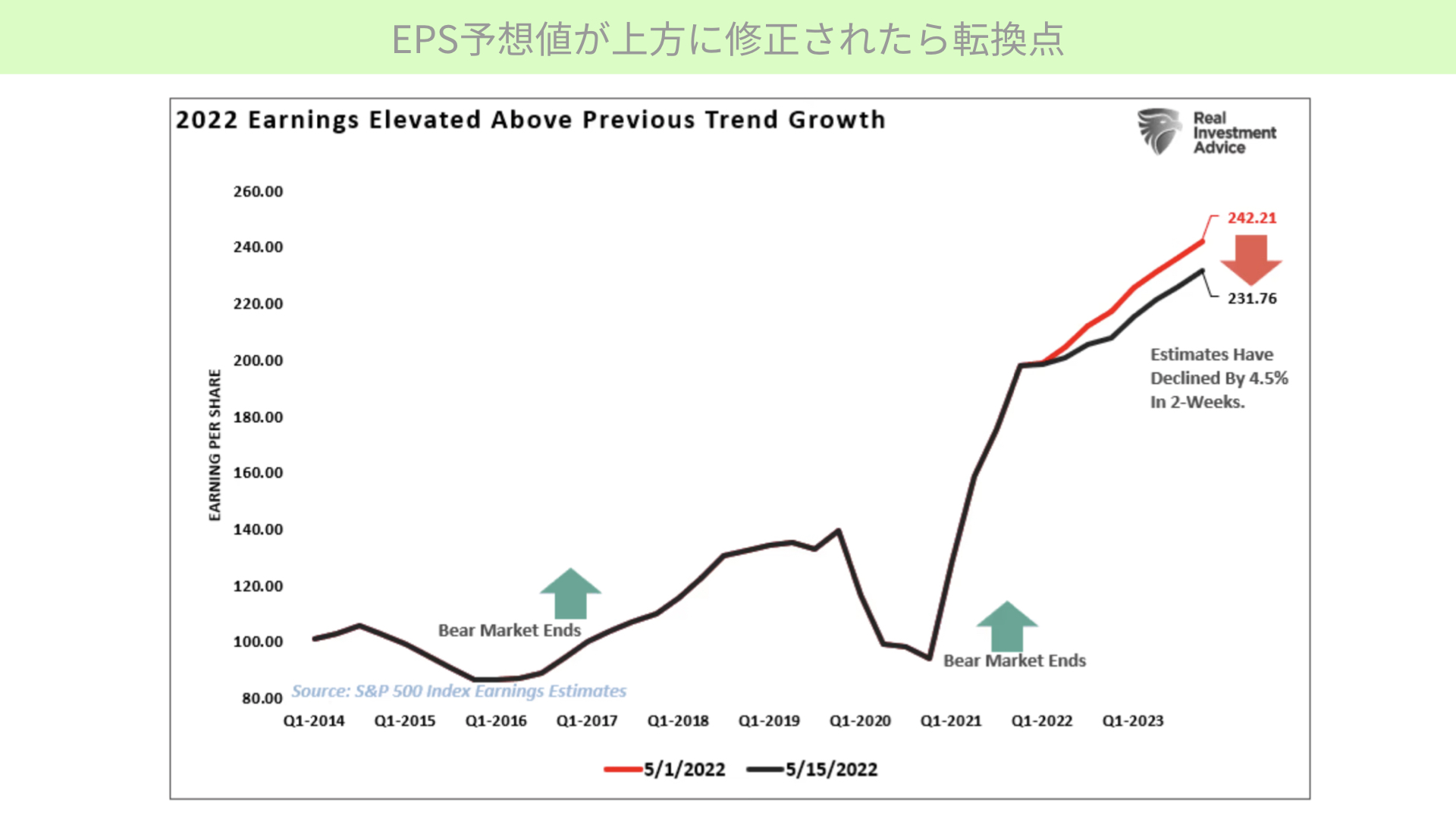

EPS予想値が上方に修正されたら転換点

次にこちらをご覧ください。この2週間でEPSのコンセンサスが下がってきていると、チャートで表したものです。2022年末に242ドルの1株当たり利益を予想していたものが、たった2週間で231ドルまで下がっています。先ほど見たように、EPSの低下は既に始まっています。

緑の矢印はベアマーケットのエンドです。リセッションにおいてEPS低下が始まって、その後EPSが下方修正されて、少しでも上方修正に転じれば、ベアマーケットが終わることを意味します。

今すぐではないにしても、EPSの下方修正が転じた後プラスに転じるようなニュースが徐々に出始めたときには、ベアマーケットが終了となります。今はどうしてもEPSが下がったとのニュースばかりに飛びつきがちですが、反転したとのニュースを研ぎ澄まして聞くことが大事かと思います。EPSが下がっているとの事実を把握したうえで、その後いかに転換するかに注目してほしいと思います。

ミシガン大学消費者信頼感指数

最後にご覧頂きたいのが、先週金曜日に発表されたミシガン大学の消費者信頼感指数です。こちら、結果は50.2となっています。予想の58.1、前月58.4からも大きく下落しています。

下のチャートを見てもお分かりの通り、1980年以降で一番悪い結果です。マーケットはネガティブ材料として捉えています。もちろん、消費者信頼感指数が悪くなることは、消費行動にも直結します。悪い材料となります。

ただ、皆さんに注目してほしいのはこちらです。青いチャートがミシガン大学の数字です。確かに歴史的に見ても非常に低い水準の一方、ミシガン大学が底を打った後、反転した後は株価が大きく上昇します。

今の数字はリーマンショックよりも悪いです。来月以降ミシガン大学の消費者信頼感指数で改善傾向が出始めれば、景気減速から底を打ったことを表す先行指標となります。そうなれば、株価はその前から動き出します。

ミシガン大学のチャートからは、今置かれている状況は非常に厳しいですが、逆に底に近付いているとも言えます。ミシガン大学が反転するかどうか、今後見ていただきたいと思います。

10日、大きく株価は下落しました。今置かれている状況はベアマーケットではありますが、その中でも反転の兆しは常に探し続ける必要があります。例えば、ミシガン大学はそこに近付いている状況ですから、もしかすると景気の先行指標としては、これが反転したときには株価が大きく反転するきっかけとなり得ます。

HYGもリーマンショック以来の大きな下げ幅です。これが反転するようであれば、低格付けにお金が入ってきていることを意味します。反転の兆しになるやもしれません。

さらに、EPSの低下がスタートしていますが、EPSを少しでも上方修正することが増えてくれば、こちらも反転の兆しになりかねません。PCEコアデフレーターも同様です。

こういったものをしっかりと見ながら、そういった箇所で変調の兆しが出てくれば、株価が反転することもあります。総悲観的な中において、しっかりとリスク管理をしながら、片方の頭の中では反転の兆しがあるのではないかと見ながら、少しでも前向きにマーケットに迎えるかと思います。ぜひ、そういった目線で今後のマーケットを見ていただければと思います。

関連記事

2024.08.25

プロフィギュアスケーター 鈴木明子さん対談企画。失敗しないポートフォリオ運用について

2大会連続のオリンピック出場、2013年全日本選手権優勝、2012世界選手権銅メダルなど輝かしい...

- プレミアム・ファミリーオフィス

- 投資

- 資産運⽤サポート

2025.04.09

【米国株急落】S&P500は買い場か?それともまだ見送りか?2つの底値シナリオ【4/7 マーケット見通し】

本日のテーマは『米国株 急落 S&P500は買い場か?見送りか?2つの底値シナリオ』です。先...

- 超保守的な資産管理チャンネル

- 資産運⽤サポート

- 金融

- 投資

2024.10.18

【米国株】今週の注目材料、企業業績と長期金利、そして需給環境を現状分析【10/15 マーケット見通し】

本日のテーマは『米国株今週の注目材料 企業業績と長期金利そして需給環境!』です。 アメリ...

- 超保守的な資産管理チャンネル