1月6日の雇用統計、ISM非製造業指数を受け、3~5月の利上げ停止の期待が高まった結果、株価が上昇しています。このような利上げサイクルの終盤には、過去、EPS、PERがどのように反応し、株価がどのように動いてきたのか。過去の利上げ局面13回を分析し、今後どのように戦略を取ればいいのかお伝えします。

利上げサイクル終盤の株価バリュエーション

利上げサイクルの後半は株価バリュエーションは下落傾向が強い

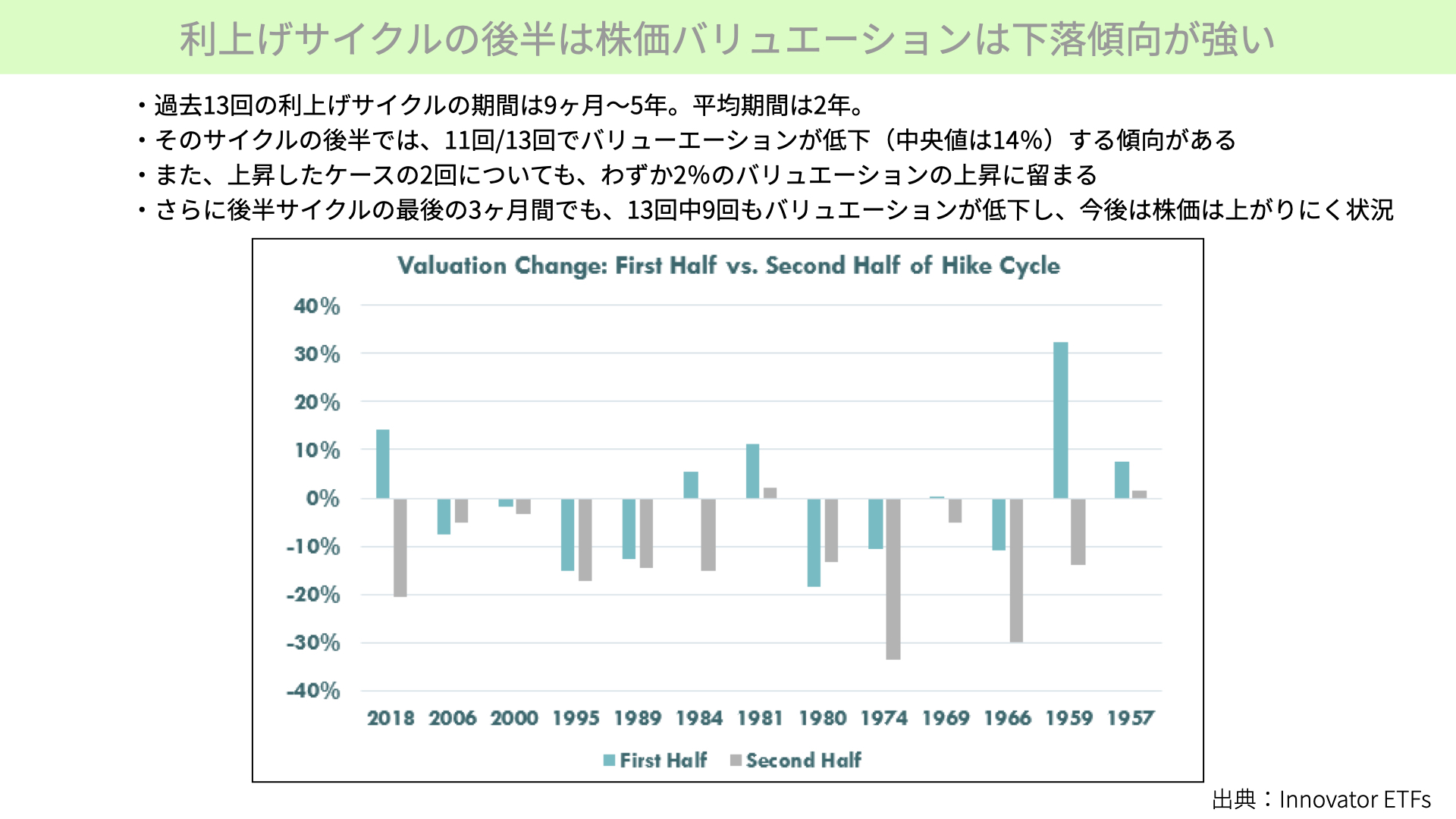

こちらは、過去13回の利上げサイクルにおけるPERの低下を表したものです。過去13回の利上げサイクルは、期間で言うと9ヶ月~5年間とばらついていますが、平均期間は2年間です。過去の利上げサイクルを前半、後半に分けたものが下のチャートになりますが、グレーが後半戦、緑が前半戦です。今は、今年3~5月に利上げが停止するとマーケットが予想していることから、グレーの後半戦の部分を見ていく必要があると思われます。

利上げサイクルの後半戦で、バリュエーションは過去13回のサイクルにおいて、11回は後半戦でバリュエーションが低下していると確認できます。特に下落が大きく、下落平均が14%ですから、利上げサイクルの後半戦ではPERが低下しやすい傾向があったといえます。

一方で、13回中2回上昇したケースもありましたが、上昇したといってもわずか2%の上昇に留まっています。ほとんどのケースにおいてバリュエーションが低下すると言って良いかと思います。

このように利上げサイクルの後半戦はバリュエーションが低下する傾向が強いわけですが、中でも最後の3ヶ月は、13回中9回はバリュエーションが低下しています。今回、5月、もしくは3月に利上げが停止するようであれば、残り3ヶ月近くになりますが、今後3ヶ月間PERの上昇は期待しづらいと、過去13回の分析結果から分かってきました。

2022年の株価下落の要因はPERの低下が主な原因

その上で、こちらをご覧ください。

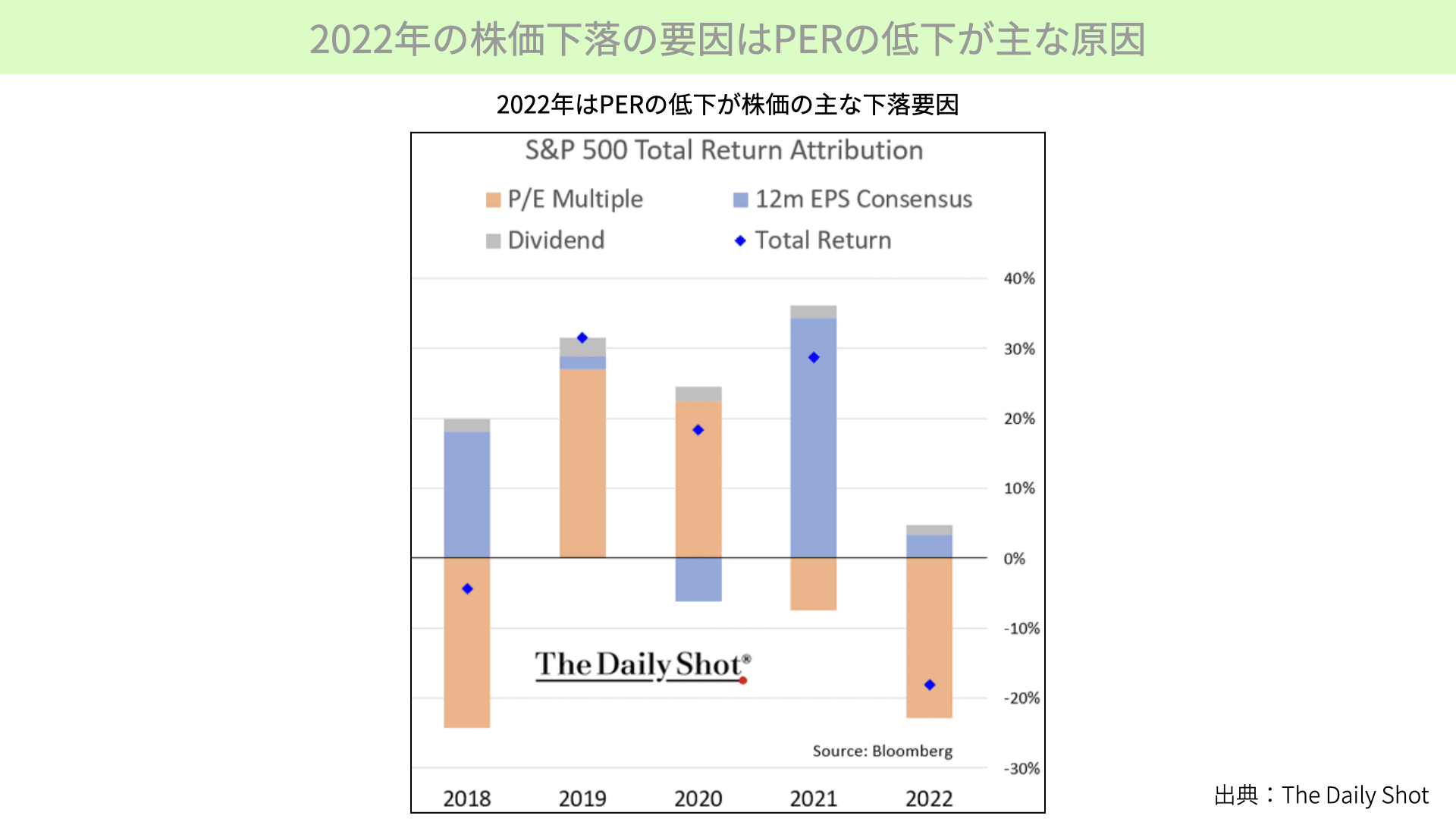

昨年2022年、株価の変動要因です。昨年、株価の下落は約20%でした。主な下落要因はオレンジ、P/E Multiple(PERの低下)の低下です。過去13回と同じように、PERの低下が株価の下落要因になってきたわけですが、一方で青い部分、12ヶ月先のEPS予想がプラスに推移したことで、若干PERの低下をサポートしました。それでも力及ばず、トータルリターンは20%下落したと確認できたのが、昨年22年です。

過去を見ても利上げサイクル中の下落は珍しい

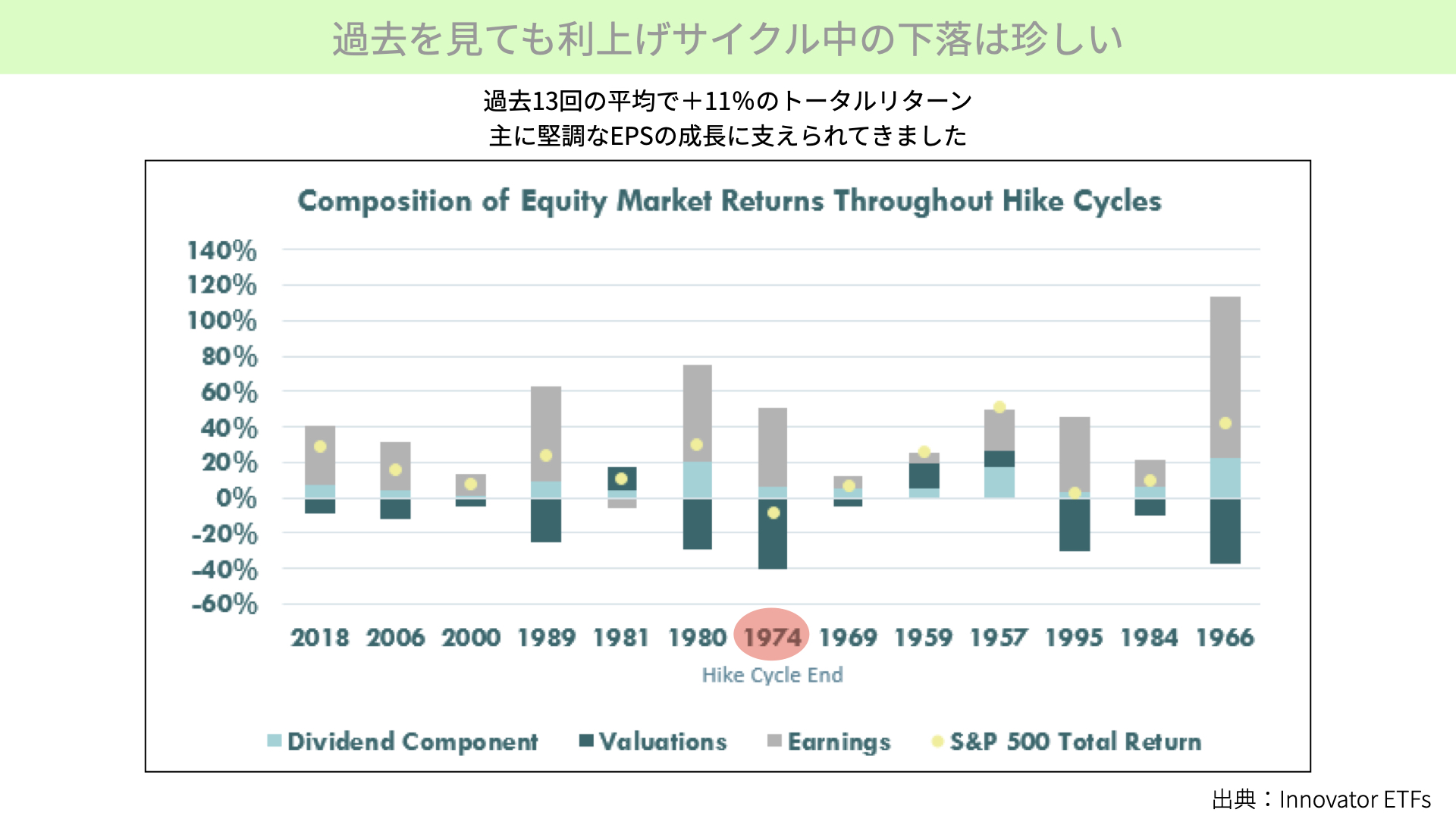

では、22年の結果は過去に比べてどうだったのでしょうか。こちらは、過去13回の株価の上昇がどうだったかを表したものです。株価の評価自体は下がっていますが、過去13回、利上げ局面では株価が上昇していることで知られています。過去13回、平均11%のトータルリターンのため、昨年の-20%はかなりレアなケースです。

過去下がったケースは、1974年の1回だけです。このときもPERの低下がありましたが、グレーのEPS上昇でどうにかマイナスを抑えました。ほとんどのケースでは株価が上昇している中で、2022年と1974年だけが下落したことになります。

今後数ヶ月間、PERの上昇があまり期待できない中で、グレーの部分がどうなるのかが注目を集めている状況です。

今後の決算見通し

PERが上昇しづらい中でQ4の決算はどうなのか

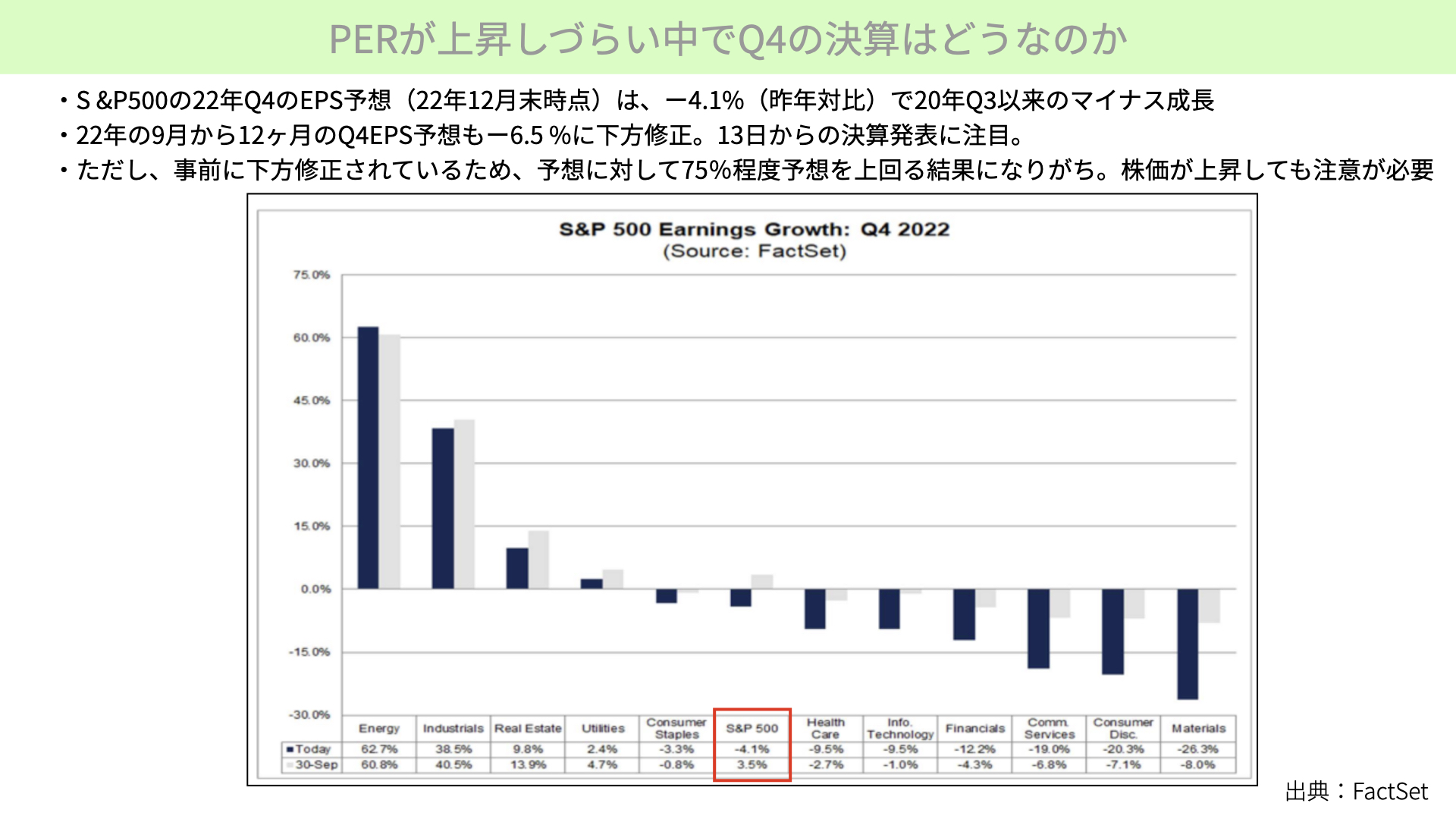

こちらをご覧ください。FactSetが出している、2022年第4クオーターのEPS予想です。2022年12月末時点S&P500のEPS予想は、昨年対比で-4.1%。20年の第3クオーター以来のマイナス成長となります。コロナショック以降EPSがずっと成長し続けていた中で、マイナス成長に入るとして、警戒感が高まっています。

さらに22年9月から、第4クオーターEPS予想が-6.5%に下方修正されています。13日から始まる決算期で、EPSの低下をマーケットが織り込んでいる状況です。

ただ、このように事前にEPSが下方修正されている場合、いつものことですが、約75%の企業が予想を上回りがちです。そして、思ったよりも決算悪くないとして株価は上昇しがちですが、注意すべきところがあります。第4クオーターは過去の実績ではなく、今年の予想がどうなるのかに注目が集まるためです。

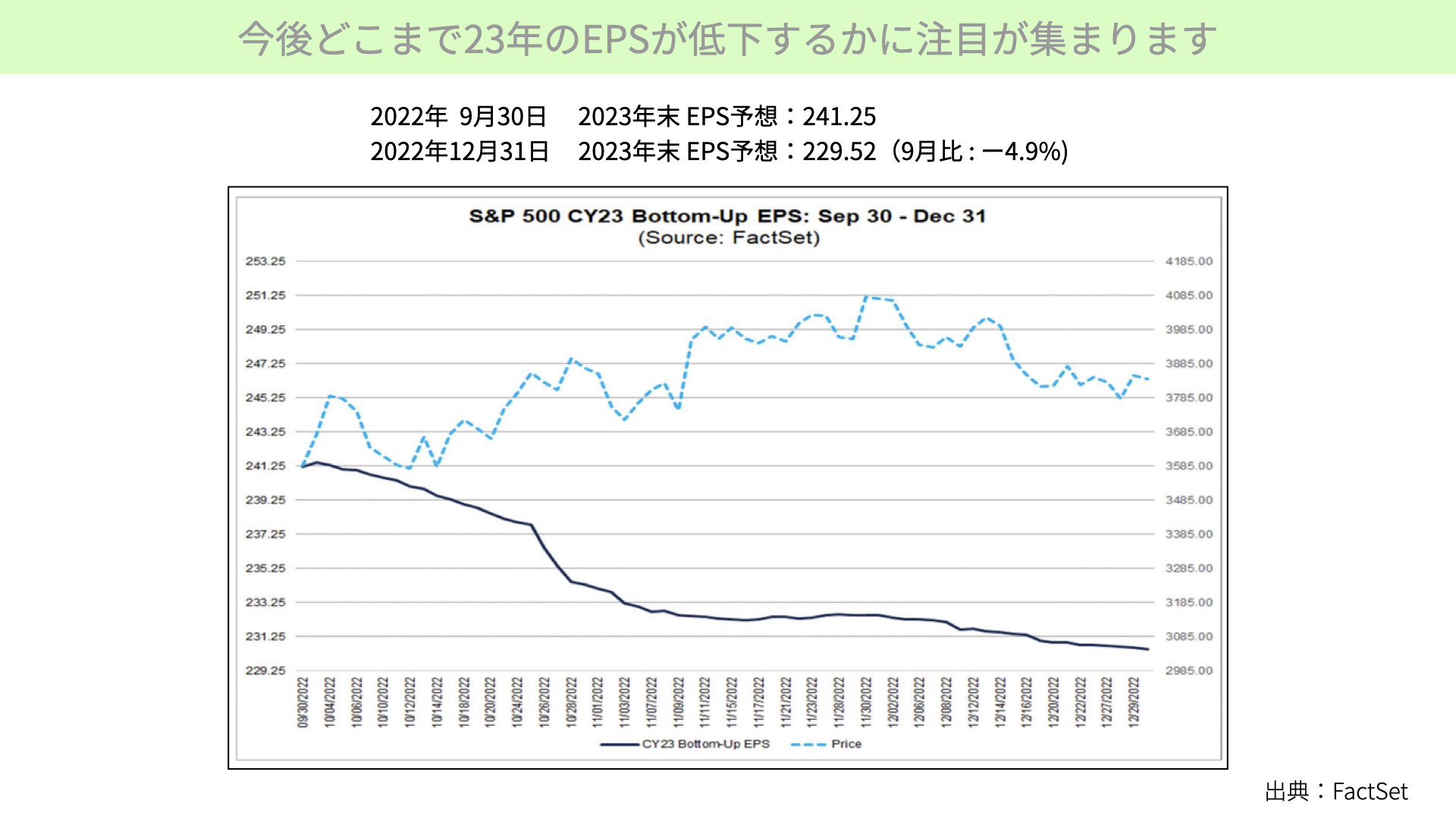

今後どこまで23年のEPSが低下するかに注目が集まります

こちらをご覧ください。青いチャートが2023年のEPS予想です。昨年9月30日EPS時点における23年のEPS予想は、241ドルでした。しかし、昨年12月31日時点においては、今年のEPS予想は229.52ドルまで下がっています。9月比で-4.9%まで下がっていることとなります。

今後ガイダンスも含め、今年のEPSはどのくらいまで低下するかにマーケットはかなり注目しています。注目している理由は、利上げサイクルの後半戦、PERがなかなか上昇しない中でEPSが低下するようであれば、株価が下がりやすいためです。

では、今後のEPSの上昇はどうなるのでしょうか。過去の流れからは、このようなことが考えられます。

EPS低下の本格化はいつ?

S&P500の本格的なEPS低下は利上げ&利下げ後に訪れる

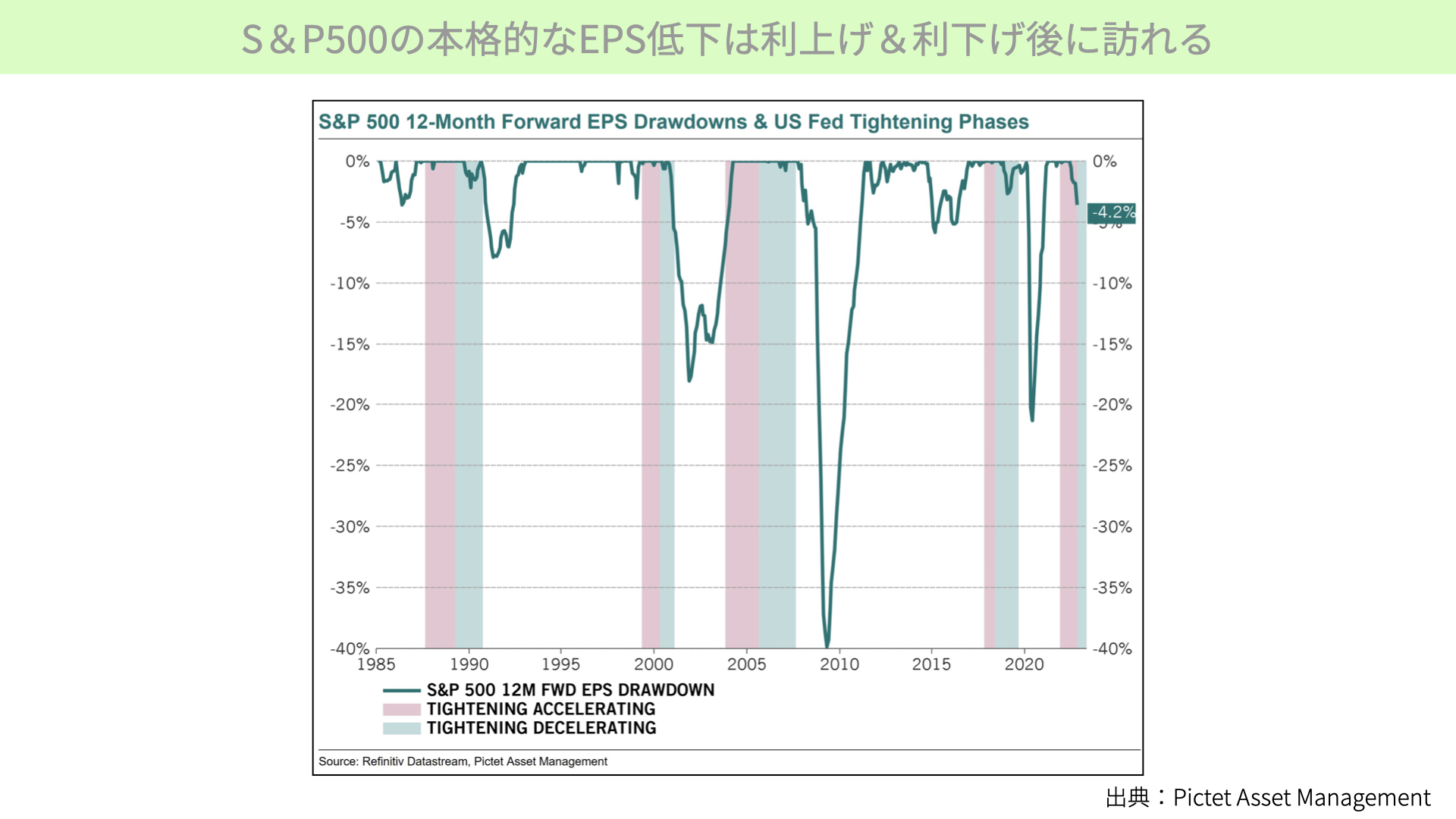

こちらはPictet Assetの資料で、過去のS&P500のEPS低下は、利上げ、利下げ局面、その後の局面と、どこで一番大きかったかを表したものです。緑のチャートは、EPSの下落率を表しています。チャートが下に向かうほど、EPS低下を表します。

一方、赤い網掛けは利上げ局面、緑の網掛けは利下げ局面、白が利下げ後です。赤い部分、利上げ局面では、EPS低下は基本的に起こっていません。EPSの低下は、今まではなかなか起こりにくい状況でしたが、緑に入ると利下げ局面となります。一部のケースにおいては、その段階からEPS低下が始まります。

さらに注目すべきは、利下げが全て終了した局面です。白い部分で、緑のチャートが大きく下落しています。つまり、利下げ終了後にEPSが大きく低下することが分かります。その結果何が起こっているのでしょうか。

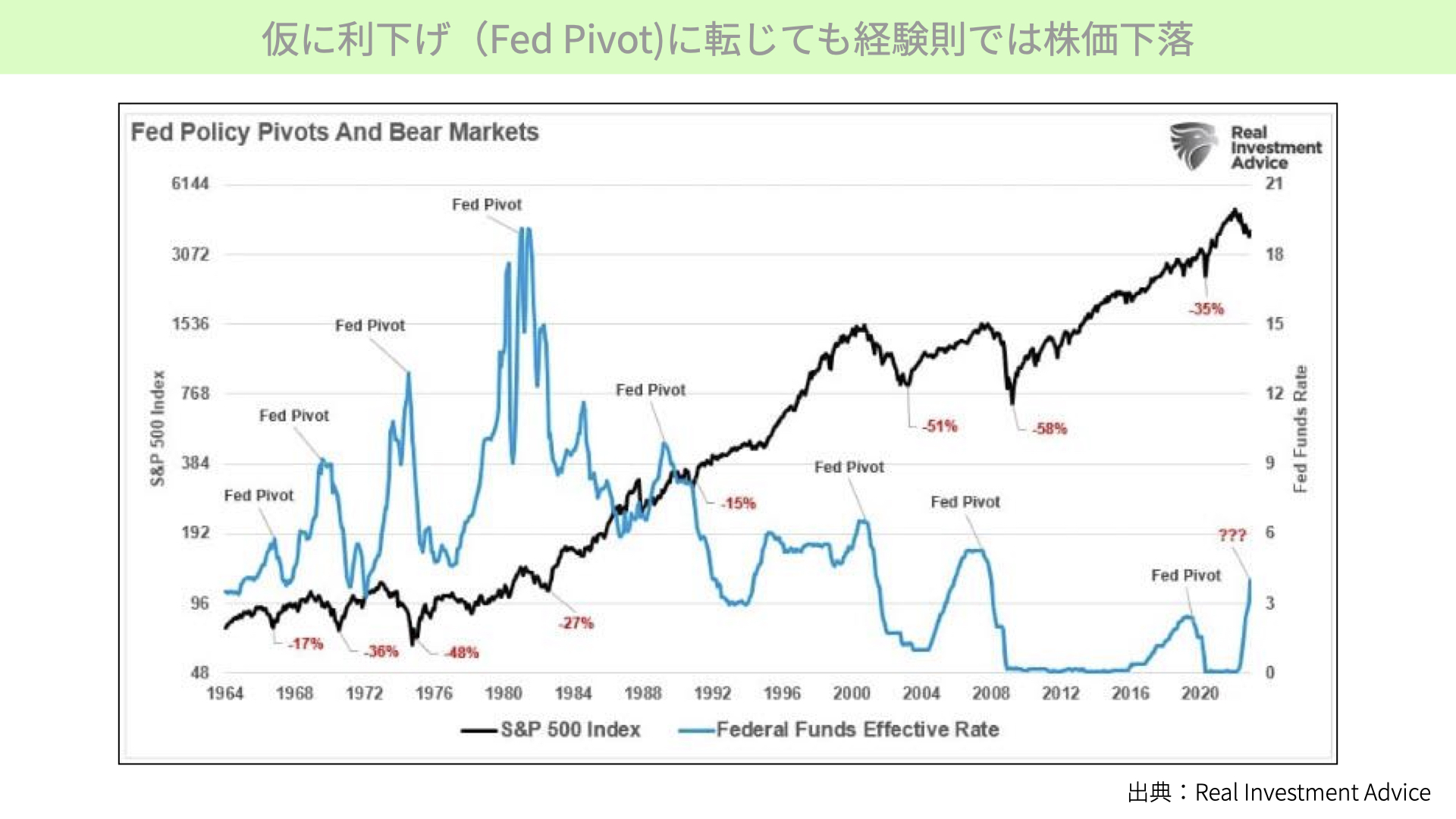

仮に利下げ(Fed Pivot)に転じても経験則では株価下落

利下げが全て終わった後に、EPSが低下する傾向があります。急激に利上げを実施した結果、景気が冷え込み、影響がじわりと起きてEPSが下がるのです。そのことを踏まえると、マーケットの動きはどうだったのでしょうか。

黒いチャートがS&P500、青いチャートがFRBのFFレートです。Fed Pivotとあるのは利下げを表しています。FRBが利下げに転じた後、株価が大きく下がっていることが分かります。マーケットの期待する利下げが、すぐに株価の上昇につながるわけではなく、利下げを行う、その後EPS低下が始まる。利下げの後でEPSが本格的に下がると、先回りする形で利下げに転じ、株価が下がりやすい傾向があると分かっています。

12日に発表されるCPIの結果が予想を大きく下回る形で、利上げが3月で打ち止めではないかとの期待感が高まると、EPS低下がいよいよ近づいてきます。株価がすぐに上がると考えるのは、少し注意が必要です。

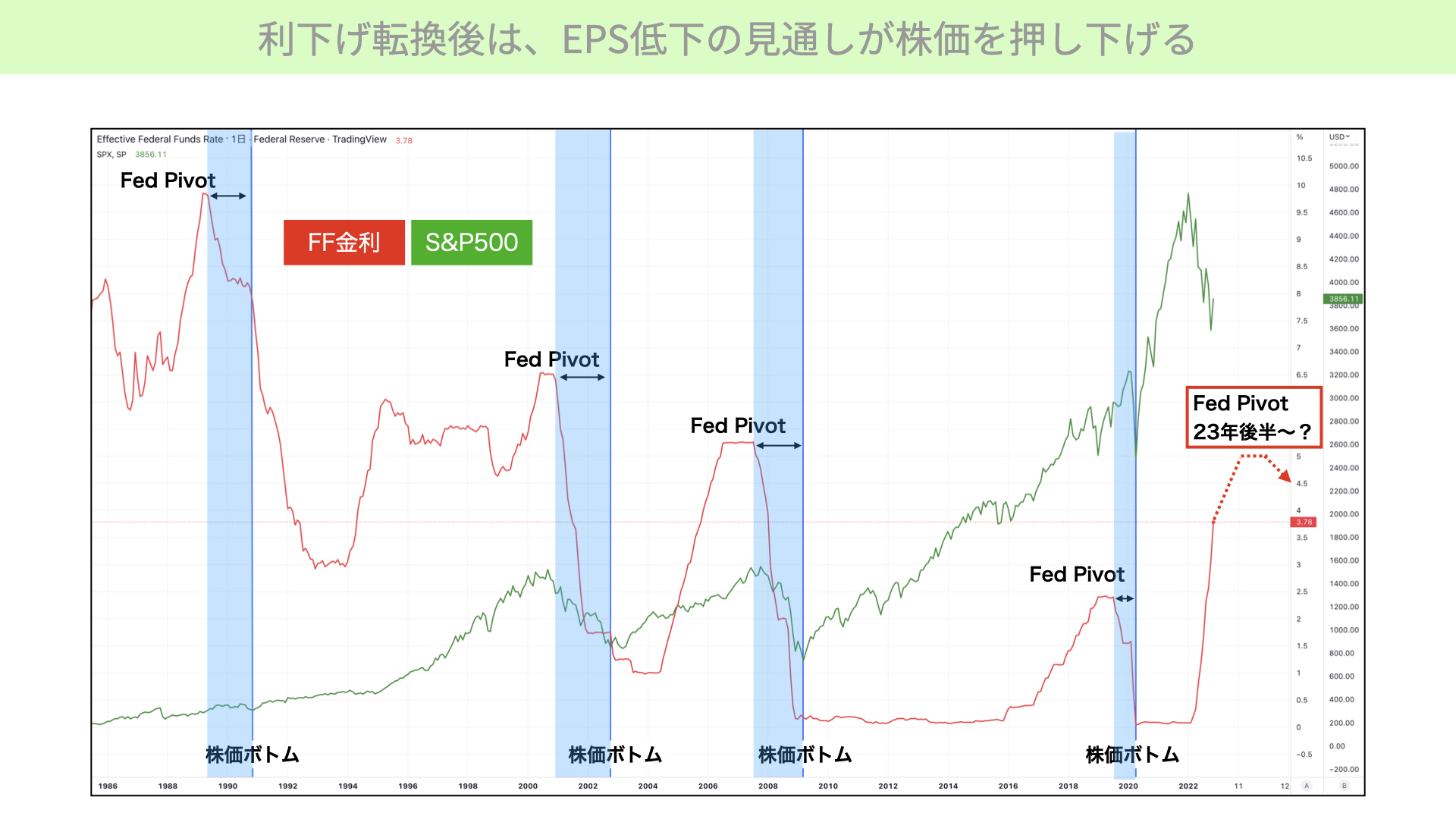

利下げ転換後は、EPS低下の見通しが株価を押し下げる

こちらをご覧ください。直近のケースがどうだったかです。赤いチャートがFFレート、緑のチャートはS&P500です。Fed Pivotは株価ボトムを示しています。FFレートを引き下げた後、2000年、2008年のケースにおいては、利下げに転じた後、赤のFFレートが低下した後も、株価が大きく下落していることが分かっています。

一方、2020年のケースでは、FRBが利下げを行った後、株価が少し上昇してから、コロナショックで下落しています。今回、どういったケースになるのかに注目が集まっていますが、EPS低下が今後スタートすることになりますし、PER上昇が少し鈍化することを考えると、株価に厳しい局面かと思われます。

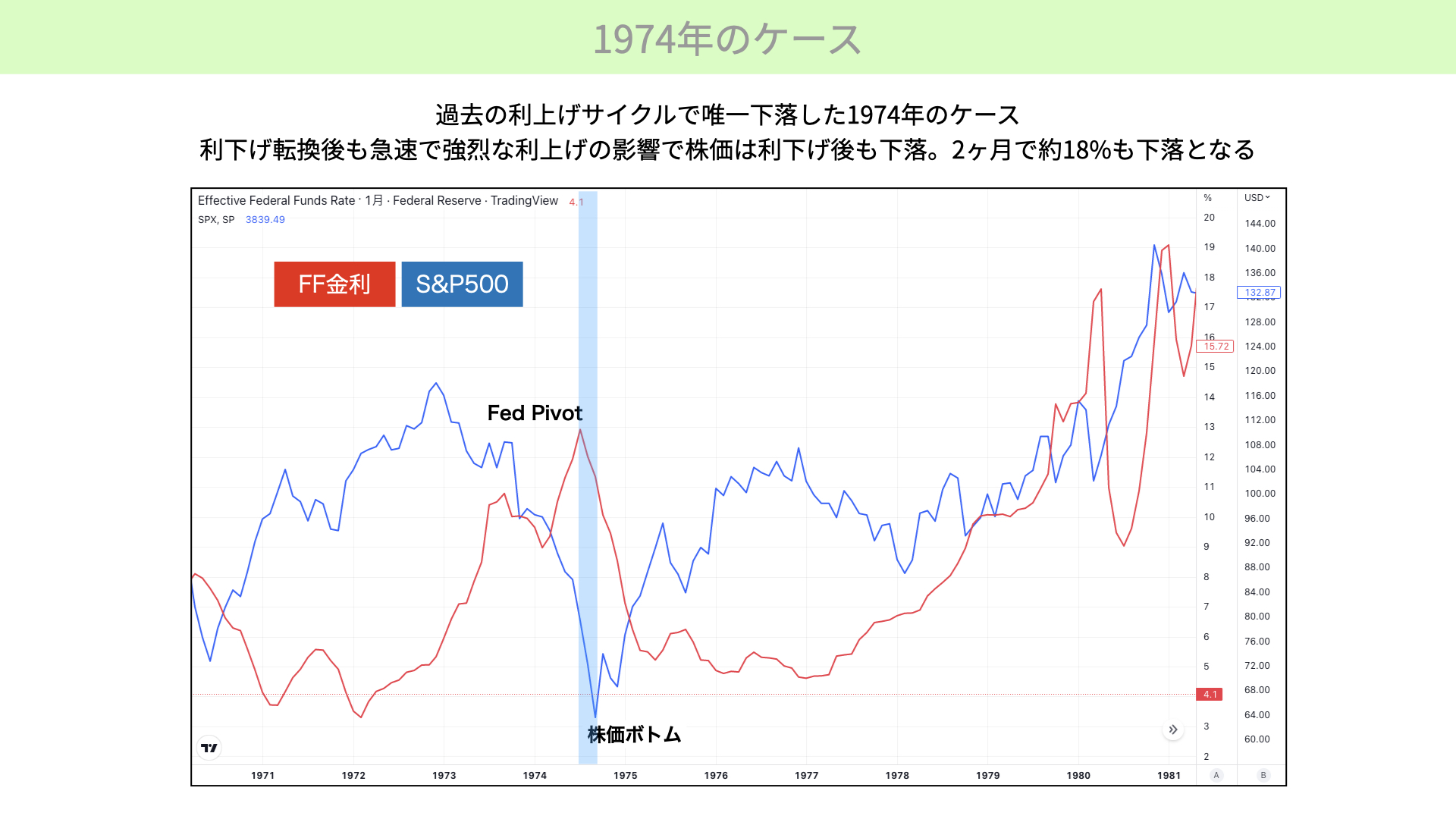

利上げ局面で株価が下落した1974年のケース

最後に、こちらをご覧ください。1974年のケースとして、FFレート、S&P500の株価を取ってきました。これを取り上げた理由は、過去13回の利上げ局面において唯一株価が下落したのが1974年だったためです。2022年と同じように株価が下がった後、利下げに転じた後、1974年がどうなったかを見ていきたいと思います。

赤いチャートのFFレートが利下げに転じた後、株価は青いS&P500のように、2ヶ月間で約18%下落しています。背景には、急激な利上げによる利上げを退治したことで、企業業績が大きく下落、株価が2ヶ月間で18%も下落したことがあります。インフレをある程度鎮静化できたからと利下げに転じたとしても、株価が大きく下落することがあります。このケースと同じように、インフレの鎮静ができておらず、再び利上げということにもなりかねません。

1974年のように利上げサイクルで株価が下がったケースと、今回が一緒とは言いません。しかし、マーケットで言われるような利上げが打ち止めになり、利下げに転じると株価が大きく上昇するというのは、過去のケースでは事実でないこともあります。

マーケットでは、今どういったことに興味が移っているのかを見て、過去と同じケース、違う場合を見極めながら、今年の戦略を立てていただければと思います。昨年に比べると、かなり難しい相場になる可能性があります。ぜひ過去の分析を踏まえながら、戦略を立てていただければと思います。

関連記事

2024.08.25

プロフィギュアスケーター 鈴木明子さん対談企画。失敗しないポートフォリオ運用について

2大会連続のオリンピック出場、2013年全日本選手権優勝、2012世界選手権銅メダルなど輝かしい...

- プレミアム・ファミリーオフィス

- 投資

- 資産運⽤サポート

2025.04.09

【米国株急落】S&P500は買い場か?それともまだ見送りか?2つの底値シナリオ【4/7 マーケット見通し】

本日のテーマは『米国株 急落 S&P500は買い場か?見送りか?2つの底値シナリオ』です。先...

- 超保守的な資産管理チャンネル

- 資産運⽤サポート

- 金融

- 投資

2024.10.18

【米国株】今週の注目材料、企業業績と長期金利、そして需給環境を現状分析【10/15 マーケット見通し】

本日のテーマは『米国株今週の注目材料 企業業績と長期金利そして需給環境!』です。 アメリ...

- 超保守的な資産管理チャンネル