親族内承継・従業員承継を行う場合、あらかじめ遺言書を作成しておくと後継者への引き継ぎがスムーズに進むケースが多いです。しかし、遺言書の作成には注意点もあり、事前に把握しておかないと将来的に深刻なトラブルが発生する場合もあります。

そこで今回は、事業承継のための遺言書作成について徹底解説します。遺言書の役割・種類・作成時のポイント・注意点などを押さえて、来たるべき事業承継に備えましょう。

事業承継で遺言書が担う役割

事業承継(特に親族内承継・従業員承継シーン)において、遺言書は後継者に自社株式・不動産などの経営資源をスムーズに引き継ぐ役割を担います。遺言書で引き継ぎ先を明確に示しておくと、遺族間における不要なトラブルを回避可能です。

また、多くの手間がかかる遺産分割協議を円滑化させて自社の経営に空白期間を作らないためにも、事業承継シーンにおいて遺言書を作成する意義は大きいです。

事業承継のための遺言書の種類

遺言書の種類は、大きく以下の3つに分けられます。

- 自筆証書遺言

- 公正証書遺言

- 秘密証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者がすべて自書・署名・押印する遺言書であり、いつでも簡単に作成できるという点が特徴的です。しかし、記載方法の誤り・紛失・偽造などさまざまなリスクが付きまといます。

また、公正証書遺言とは、公証人に内容を伝えたうえで作成・保管してもらう遺言書のことです。作成時に費用(具体例:1億円の遺産を3人の相続人に均等に与えるケースでおよそ10万円)が発生するものの、公証人に内容を確認してもらえるため、自筆証書遺言のようなリスクを心配する必要がありません。

そして、秘密証書遺言とは遺言者自らが作成・封印したうえで、公証人に保管してもらう遺言書ですが、上記2つと比較すると現在はそれほど利用されていません。なお、遺言書の作成で公証人を介する場合には、公証役場を訪れる必要があります。

事業承継のための遺言書作成時のポイント

事業承継のために遺言書を作成するときは、以下のポイントを押さえて実践しましょう。

- 人により解釈が異ならないよう文章表現を工夫する

- 補充遺言も必要に応じて活用する

- 遺言執行者を選任しておく

- 付言事項について把握しておく

現在の経営者の死亡後は遺言書の修正が不可能となるため、慎重な作成が求められます。

補充遺言とは、後継者が遺言者(現在の経営者)よりも早く死亡した場合を想定する遺言です。例えば、後継者である息子が死亡した場合に備えて孫(息子の子供)を後継者にしたい、というケースなどで利用します。

また、遺言執行者とは、文字どおり遺言書に記載された内容を実現させる人のことです。遺言の執行には膨大な手続きが求められるため、スムーズに進めるためにも遺言執行者を選任しておきましょう。

そして、付言事項とは法的な効力を持たない事項であり、遺言者の想い・希望が記載されたものです。遺言の記載事項とは区別して存在を認識しておきましょう。

遺言書の作成例

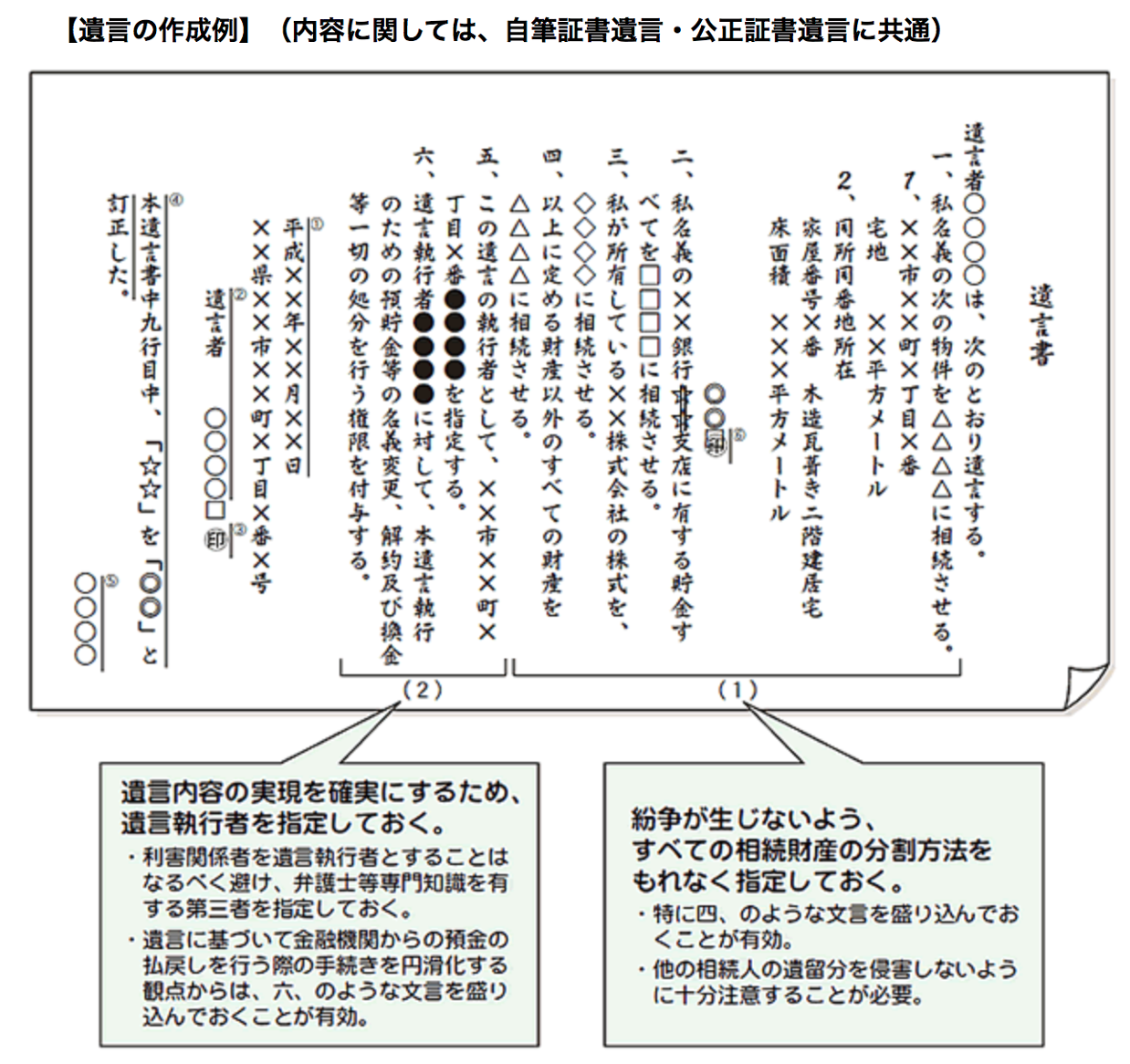

中小企業庁は、『事業承継ガイドライン 20問20答』にて、遺言書の記載例を以下のとおり公開しています。遺言書をどのように作成したら良いのかわからない経営者の方は、参考にすると良いでしょう。

上記はあくまでも記載例なので厳密に倣う必要はありませんが、日付・署名・押印のない遺言書は無効となるため注意しましょう。なお、遺言者は全文自筆での作成が求められています。

事業承継のための遺言書作成における注意点

もともと遺言書は、「新たなものが作成されると、そちらが優先される」という性質を持っています。そのため、現在の経営者としては、事業承継において不要なトラブルを生じさせないためにも、安易に遺言書を再作成しないよう配慮すると良いです。

また、遺言書は遺留分を侵害できません。遺留分とは、一部の法定相続人に最低限保障される遺産の取り分のことです。たとえ遺留分を侵害するような遺言書を作成していても、後継者以外の相続人が遺留分侵害を主張すれば、遺言書は無効となります。

したがって、遺言書の作成では、他の後継者の遺留分侵害が生じないよう遺産を分配しましょう。

まとめ

事業承継において遺言書は、後継者に自社株式・不動産などの経営資源をスムーズに引き継ぐために大きな役割を担います。

現在の経営者が死亡すれば遺言書の修正が不可能となるため、慎重に作成しましょう。確実に効力を生じさせるためにも、相続の専門家から協力を得ることが大切です。

遺言書の作成を含めて事業承継の準備を進める際は、以下にも注意してください。

- 独断では⾏わない

- 複数の専⾨家に相談し意⾒を集約して判断する

- 計画的に準備を進める

上記を守って正しく進めていきましょう。

関連記事

2024.08.25

プロフィギュアスケーター 鈴木明子さん対談企画。失敗しないポートフォリオ運用について

2大会連続のオリンピック出場、2013年全日本選手権優勝、2012世界選手権銅メダルなど輝かしい...

- プレミアム・ファミリーオフィス

- 投資

- 資産運⽤サポート

2025.07.05

【日本株・ドル円 週間見通し】日経平均は再び4万円へ?通商協議と選挙リスクが左右する今週の焦点 【7月5日号:7月7日〜7月11日】

先週(6月30日〜7月4日)の日経平均株価は反落し、週末は3万9810.88円と前週末比で339.91円安...

- 資産運⽤サポート

- 金融

- 投資

2025.07.04

米雇用統計後の日経平均に変化!上昇期待と上値の重さが交錯する理由とは

[ 目次 ]1 強い雇用統計が米株式市場を押し上げ2 日経平均は一時4万円台回復も上値の重さ露呈...

- 資産運⽤サポート

- 金融

- 投資