新型コロナウイルスの感染拡大で売上が落ちこみ、中小企業経営者の事業承継に対する意識は高まってきています。

ただ、従業員が不安になったり、後継者争いが起こったりするなどデリケートな側面があるので、一人で悩んでいる経営者が多いのも事実です。

スムーズな事業承継を行うには、どのようにしたらいいのでしょうか。

新型コロナウイルスで増える経営破綻

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、中小企業は厳しい経営環境に追い込まれています。

感染収束の見通しが立たない中、事業化計画を立てることも難しく、これ以上の業績悪化を招く前に廃業を選択する動きが広がっているのです。

東京商工リサーチの調べによると、新型コロナウイルス関連の経営破綻(負債1,000万円以上)は、2月からの累計で335件(倒産269件、弁護士一任・準備中66件)に達しました。

2月は2件、3月22件から4月・5月に80件台に急増。6月は単月最多の103件になり、7月に入っても17日まで41件発生し、高水準が続いています。

この数字には自主廃業の数は含まれないので実態としては、さらに深刻な状況だと考えられます。

中小企業の事業承継は待ったなし

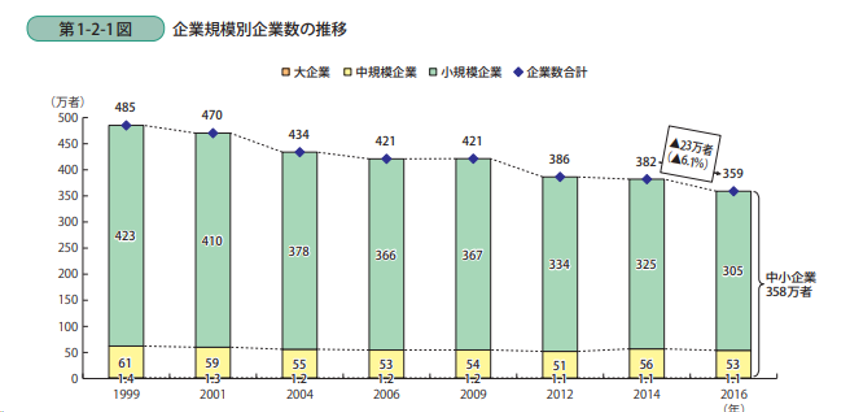

日本経済の中で中小企業は大きい存在です。2019年度の中小企業白書によると、日本の全企業359万社のうち、中小企業は358万社と実に99%を占めています。

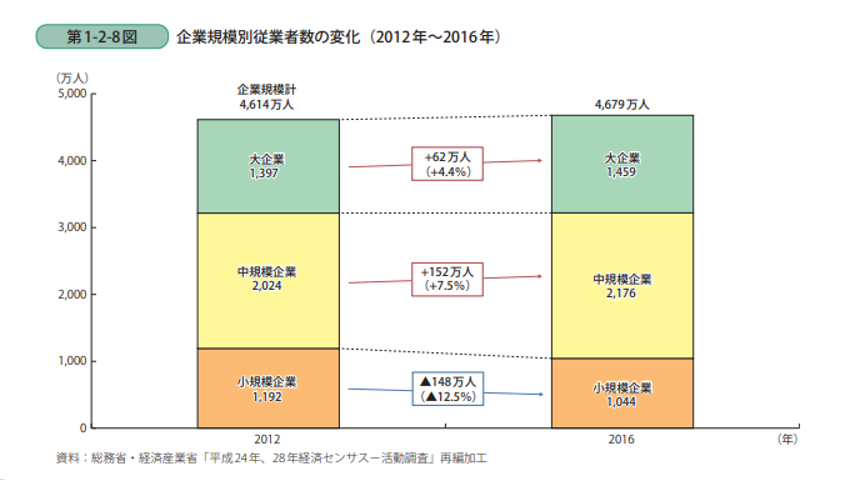

従業員でみても、全企業4,679万人のうち、3,220万人と約7割を占めています(2016年)。

中小企業は雇用の担い手として従業員や家族の生活を支え、さまざまな技能や技術を継承しているという重要な役割を担っているのです。

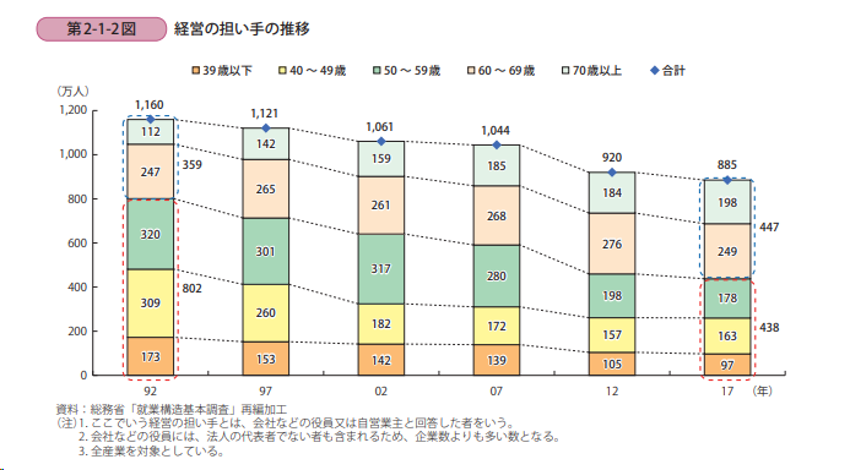

しかし中小企業の数は減り続けています。そして、オーナー経営者の高齢化が深刻です。経営者の年齢で最も多いのは、1995年で47歳でしたが、2018年には69歳と、多くの中小企業で世代交代が進んでいないのです。

経営の担い手の推移(下図)をみても、39歳以下の若手が減り、70歳以上の高齢者が増えていることがわかります。

後継者がいないという問題もありますが、親族や家族に後継者がいても、生前贈与の税負担が重いので、なかなか事業承継に踏み切れないという問題があるのです。

中小企業のオーナー経営者が亡くなるとその相続財産である株式の株価を算定する必要があります。通常、財務状況がよい優良企業ほど株価は高くなるので、そのぶん後継者に多額の相続税がかかります。

そうなると納税のために株式を処分せざるを得ず、会社の経営が成り立たなくなる可能性もあるのです。

経営者の世代交代の方法

経営者の参入には、自ら事業を起こす「起業」と、他者から事業を引き継ぐ「事業承継」があります。また、経営者の引退には、他社から事業を引き継ぐ「事業承継」と、事業を停止する「廃業」があります。

近年、事業承継が注目されていますが、「事業承継」とは経営者の参入と引退が同時に行われていることを指すのです。

事業承継をする方法としては、次の3つがあります。

● 親族への承継

かつての日本では、親から子へ事業承継するのが一般的でした。ただ、子どもが後を継ぎたいと言ってこない限り、事業承継は難しくなっています。廃業する前に継ぐ気があるのかどうかを確認しておく必要があるのです。

● 親族以外への承継

親族への承継が難しい場合、会社の従業員や役員などに事業を承継することが考えられます。会社の人間であれば仕事内容を理解しているので、スムーズに事業承継が進むというメリットがあるからです。また会社外部でも、同業者や知り合いで適任者がいるかどうかを探してみることも考えられます。

● M&A

M&A(合併・買収)は、事業承継最後の手段です。ただ企業を買ってくれる人がいれば、従業員の雇用を確保でき、事業を継続できます。オーナー経営者にとっても、株式を譲渡することでまとまったお金が手に入るというのも魅力です。

金融機関や商工会議所、M&A仲介業者などに、M&Aに応じてくれる相手を探してもらうのが一般的です。

政府は事業承継の支援を強化

新型コロナウイルスの影響が広がる中、中小企業の経営者の間では会社を後継者に引き継ぐ「事業承継対策」が本格的に動きはじめています。

高齢者は新型コロナウイルスに感染すれば重篤化するリスクがあり、自分に万が一のことがあれば会社の存続が危ういという思いから、対策に本腰を入れはじめているのです。

また、オーナー経営者の年齢を考えれば、今後10年間で多くの中小企業が事業承継をどうするかという決断に迫られます。そこで、国も円滑な事業承継を促すため、制度の整備に乗り出しています。

主なポイントは、次の2つです。

● 相続税・贈与税の納税猶予制度

これまでも、中小企業の後継者が株式を贈与や相続で引き継いだ時は、一定の要件を満たせば贈与税や相続税を猶予する制度がありました。しかし発行済株式の3分の2までが対象で、税額の猶予割合も80%という制限があり、最大で53%までしか猶予されませんでした。

それがさらに、2018年度の税制改正で、猶予対象を発行済株式のすべて、税額の猶予割合も100%になり、税の支払いをしないで株式の継承が可能になったのです。

● 遺留分に関する民法の特例

相続では相続人が最低限取得できる財産の割合である「遺留分」が民法で定められています。事業承継では遺留分がネックになることがあります。

これまでは事業用財産や株式を後継者に生前贈与や相続させた場合、遺留分権利者が遺留分相当額の金銭を要求する可能性があったからです。

株式が後継者に集中すれば、遺留分を巡って家族が争う可能性は高くなります。しかし遺留分に配慮し、株式を分散すれば経営の安定性は損なわれます。また、いったん合意しても、株式の評価が上がれば再び遺留分が問題になる可能性があるのです。

そこで民法の特例ではこうした問題に対応するため、相続人が合意すれば、後継者が引き継ぐ株式は遺留分から除外するか、遺留分に算定する金額を合意した時点の時価に固定できるようになりました。

この特例を利用することによって、遺留分を気にせず事業を承継できるようになったのです。

まとめ

新型コロナウイルスの感染拡大で売上が落ち込む中、中小企業経営者の事業承継に対する意識は高まってきています。

会社の事業を存続できなくなれば、取引先や従業員・家族に大きな迷惑がかかります。元気なうちに事業承継を考え、事業を存続できないかどうか検討してみることが必要でしょう。