事業承継の方法を比較・紹介する連載コラムの第2回は、従業員承継の特集です。中小企業において、従業員承継は、親族内承継に次いで広く採用されています。ただし、親族内承継とは特徴が全く異なるので注意が必要です。

そこで今回は、従業員承継について、他の事業承継の方法と比較してどのようなメリット・デメリットがあるのか、注意点とともにまとめました。

すでに親族内承継を検討している場合でも、ここで改めて従業員承継について理解しておいて、自社にとって最適な事業承継プランを考えてみましょう。

従業員承継とは

従業員承継とは、自社の従業員・役員に事業を引き継ぐ行為であり、親族外承継・内部昇格などと呼ばれることもあります。一般的には、自社の経営に長きにわたって携わってきた人材を後継者に指名するケースが多いです。

最近は少子高齢化が進行しているだけでなく、親族(とりわけ自身の子供)の自由な進路選択を尊重する親(経営者)も増加しており、後継者不在の問題に悩まされる企業が目立っています。こうした企業でも大いに活用できるのが、従業員承継です。

従業員承継の現状と動向

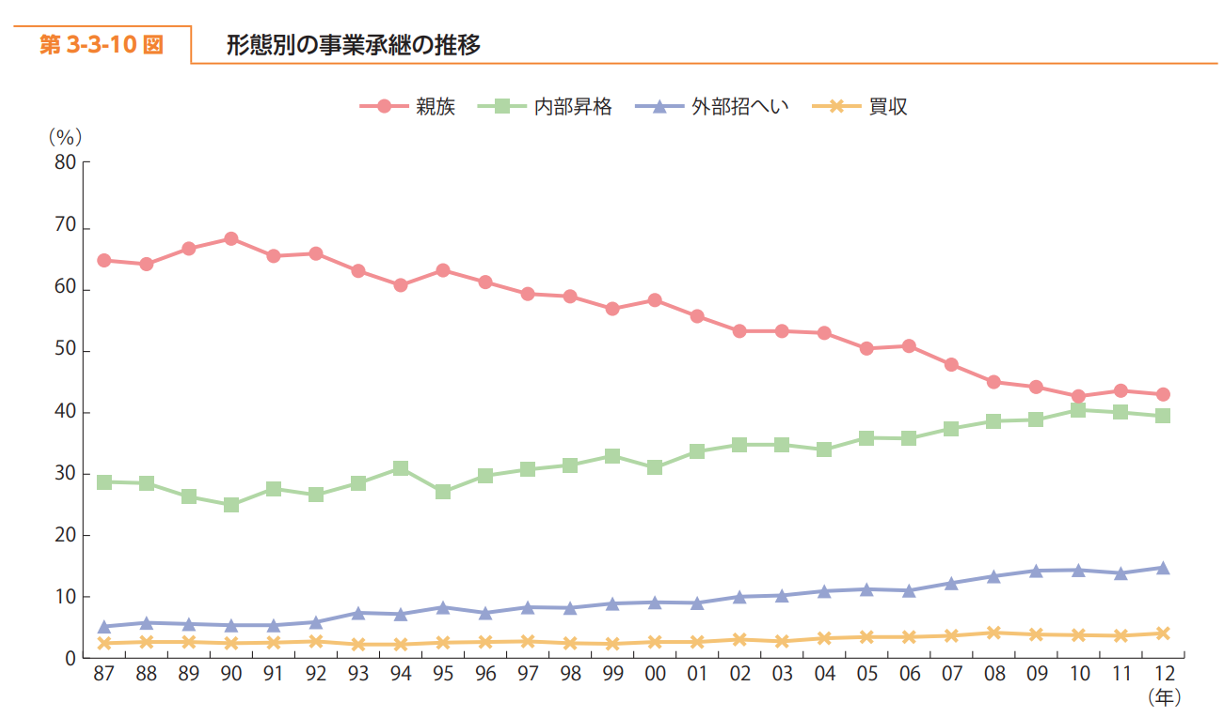

親族内承継と比べて実施しやすいため、従業員承継の実施件数は長いスパンで見ると増えている状況です。2012年までと少々古いデータですが、中小企業庁「2014年中小企業白書」では、従業員承継が20年以上かけて緩やかに実施件数を増やしてきた様子が見て取れます。

増加傾向にある従業員承継に対して、親族内承継は徐々に件数を減らしている点が特徴的です。中小企業では依然として50%ほどの選択率を誇りメジャーな方法といえる親族内承継ですが、全体として見ると従業員承継の実施割合と大きな差は見られません。

従業員承継のメリット・目的

ここで従業員承継のメリット・行う目的をまとめて確認しておきましょう。

- 後継者候補の選択範囲が広い

- 自社の経営に精通する人材に安心して引き継げる

- 自社の文化も引き継げる

- 取引先から理解を受けやすい

親族内承継と比べて、従業員承継では自社の従業員・役員から広く後継者を探せます。自社の経営・業務に精通する人材に引き継げば、安心して経営を引退できるのです。

また、従業員・役員は日常業務において取引先と交流しているため、経営者の交代について受け入れてもらいやすいです。

その一方で、親族内承継では後継者候補の幅が狭まるため、必ずしも経営者として最適な人材が見つかるとは限りません。また、M&Aによる第三者への承継では、「外部の人間に経営を引き継ぐ」という点に抵抗感を抱いた取引先から反発を受けるおそれがあります。

従業員承継のデメリット・注意点

実施しやすくメリットが多い従業員承継ですが、以下のようなデメリット・注意点もあるため注意しましょう。

- 経営資源の引き継ぎで相続が使えず、後継者に買い取ってもらう必要がある

- 会社の変革・新たな発展を期待しにくい

従業員承継では、株式などの経営資源を引き継ぐ際に相続を利用できません。そのため、後継者に直接買い取ってもらう方法を採用します。しかし、ここで後継者の資金力が乏しいと、株式を承継できず経営権を移せなくなるおそれがあるのです。

もしも資金力に乏しく株式を移せない場合には、現在の経営者が受け取る譲渡対価を減額する方法が有効な解決策となります。とはいえ、経営引退後の資金が減ってしまう点には十分な注意が必要です。

上記を避けるためには、事業承継の準備を進めながら、後継者が資金を集められるように十分な時間を確保することをおすすめします。

また、自社の文化・風土に慣れ親しんでいる従業員・役員を後継者に据えることで、抜本的な変革や発展が望めなくなるというデメリットもあります。「自社を大きく変えたい」と願うのであれば、M&Aなどを利用し、第三者に事業承継する道も検討してみましょう。

従業員承継を成功させるポイント

ここまでのメリット・デメリットを踏まえると、従業員承継の実施時には以下のポイントを実践すると成功確率を高められます。

- 会社に精通する従業員を後継者に選ぶ

- 経営資源の引き継ぎ準備も含めて、あらかじめ綿密な計画を立てる

- 株式引き継ぎのための資金調達方法を念入りに検討する

以上を押さえて、綿密な計画のもとで従業員承継を進めていきましょう。

まとめ

親族内承継と比べて、従業員承継では、自社の従業員・役員から広く後継者を探し求められます。また、自身の子供などと比べて、従業員・役員は常日頃から取引先と交流しているため、経営者の交代について受け入れてもらいやすい点もメリットです。

従業員承継では、後継者への株式引き継ぎが成否を分ける大きなポイントです。いかにして後継者に資金力を確保させるのか、事業承継の専門家などからサポートを得つつ検討しましょう。

また、事業承継の準備を進める際には、以下にも注意してください。

- 独断では⾏わない

- 複数の専⾨家から意⾒を集約し判断する

- 時間をしっかり掛けて対応する

上記を守って正しく進めていきましょう。

なお、次回のコラムでは、M&Aによる第三者への承継について徹底解説します。親族内承継・従業員承継との違いを意識しながら読み進めていただくと、自社にとって最適な事業承継プランが見えてくるはずです。

関連記事

2024.08.25

プロフィギュアスケーター 鈴木明子さん対談企画。失敗しないポートフォリオ運用について

2大会連続のオリンピック出場、2013年全日本選手権優勝、2012世界選手権銅メダルなど輝かしい...

- プレミアム・ファミリーオフィス

- 投資

- 資産運⽤サポート

2025.06.25

【米国株見通し】原油高で米国株は下がるのか?最新の地政学リスクを徹底分析!【2025/6/23】

本日のテーマは、『米国株見通し 原油高は米国株の追い風か逆風か?』です。 先週末、アメリ...

- 資産運⽤サポート

- 金融

- 投資

2025.06.23

中東危機が引き金?グローバル市場に走る「戦前」の不安

[ 目次 ]1 米国のイラン攻撃で情勢一変2 円安加速、有事のドル需要が拍車3 株式市場は混乱も...

- 資産運⽤サポート

- 投資

- 税務