いつから事業承継の準備を始めたら良いのかというご質問を多くいただきます。

事業承継の検討をはじめるべき年齢は、経営者の平均引退年齢や事業承継に必要な準備期間などを考慮して決めることが大切です。

そこで今回は、資本金3億円以下の中小企業経営者に向けて、平均引退年齢の現状や事業承継の準備に必要な期間を紹介しながら、事業承継の検討をはじめるべき年齢を解説していきます。

[ 目次 ]

経営者の平均引退年齢の現状

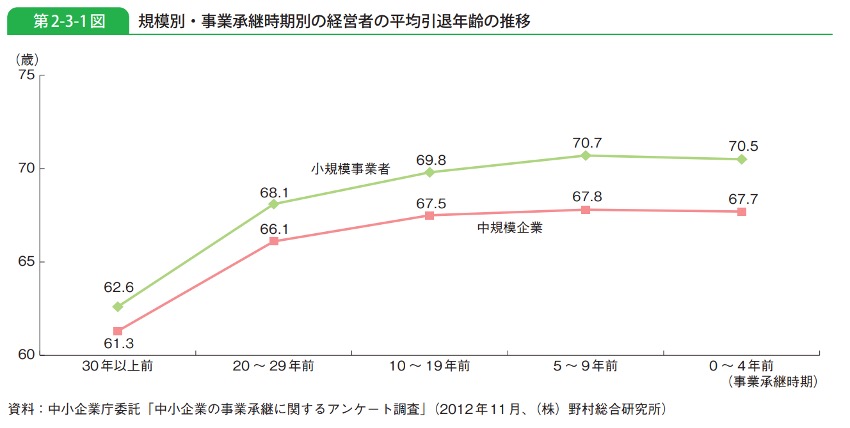

2013年度の中小企業白書によると、中小企業経営者の平均引退年齢は、中規模企業で67.7歳、小規模事業者で70.5歳です。

これらの数値を30年前のデータと比較すると、6〜8歳ほど上昇していることがわかります。

上場企業経営者の平均引退年齢は何歳?

帝国データバンクの全国社長年齢分析(2020年)によると、上場企業社長の平均年齢は58.7歳です。また、東洋経済新報社の調査(2012年)では、社長の平均在任期間は7.1年と報告されています。

上記のデータは経営者の平均引退年齢を直接的に示すものではありませんが、これらを踏まえると、上場企業経営者の平均引退年齢は60代前半程度であると推測可能です。

参照URL:

帝国データバンク『全国社長年齢分析(2020年)』

東洋経済新報社『上場会社 在任期間の長い経営者ランキング』

経営者の高齢化が進行する背景

最も大きな要因としては、日本で進行する高齢化の影響が考えられます。

ここに少子化の影響が相まって、経営者に後継ぎの子供がいないというケースも目立っている状況です。

さらに、以前と比べると、子供の進路希望を尊重する親(経営者)も増えてきています。

こうした背景から、最近では会社の後継者探しが困難化しており、高齢になっても引退できずにいる経営者が多く見られるのです。

事業承継の準備に必要な期間とは?

中小企業庁の事業承継ガイドライン(2016年)によると、

・事業承継のうち親族内承継(親族を後継者とするケース)

・従業員承継(自社の従業員を後継者とするケース)

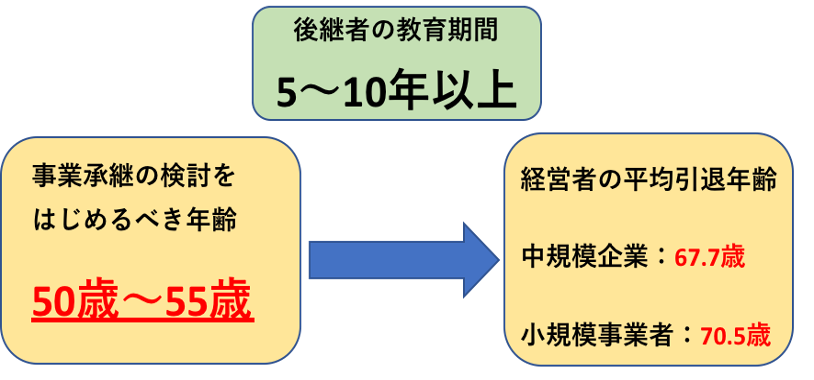

では、後継者候補の選定から始まり、後継者に対して経営に必要な能力を教育するまでに5〜10年以上の期間が必要とされています。

そのため、親族内承継や従業員承継を検討する際には、上記の期間を確保できるよう意識しましょう。ゆとりあるスケジュールのもとで事業承継を行えば、その後の事業運営をスムーズに進められます。

参照URL:

中小企業庁『事業承継ガイドライン』

事業承継M&Aに必要な期間とは?

事業承継M&A(合併・買収)を実施する場合、規模にもよりますが、検討から完了までを1〜2年程度で済ませられるケースが多いです。

言い換えると、M&Aによる第三者への承継では、親族内承継や従業員承継などと比べて、必要な期間を5倍以上短縮できる可能性があります。

なぜなら、M&Aは他企業の経営者に事業を引き継ぐ行為であり、ゼロの状態から1人前の経営者に成長するまで後継者を育てる必要がないためです。

ただし、M&Aではこれまで他人同士だった企業が統合するため、成功確率は決して高くありません。また、実施後の数ヶ月〜1年程度は、経営者が会社に残って引き継ぎ作業を担当するというケースが多い点も要注意です。

事業承継の検討をはじめるべき年齢は何歳?

これまでに紹介した

・「経営者の平均引退年齢」

・「事業承継に必要な準備期間」

を踏まえると、中小企業の経営者が事業承継(親族内承継・従業員承継)の検討をはじめるべき年齢は、50歳〜55歳程度です。

経営者は高齢になると、病気のリスクが高まります。

良好な健康状態のもとで事業承継を進めるためにも、上記の年齢を目安に、なるべく早い時期から検討をはじめましょう。

事業承継M&Aの検討をはじめるべき年齢は何歳?

先述したとおり、事業承継M&Aにかかる期間は、検討から完了までで1〜2年程度となるケースが多く見られます。

そのため、M&Aを選択する場合には、経営者の年齢が60歳を超えていても、余裕を持って事業承継を検討・実施しやすいです。

スピーディーに事業承継を済ませたい経営者の方や、平均引退年齢(67歳〜70歳程度)が迫っている経営者の方などは、M&Aによる事業承継を検討すると良いでしょう。

経営者が事業承継で検討すべきこと

経営者が事業承継で検討すべきことは、以下のような内容が代表的です。

- 引退時期の決定

- 事業承継の方法の検討(親族内承継・従業員承継・M&Aによる事業承継)

- 後継者の選定

- 後継者教育の方法・期間

- 経営者の今後の人生について

経営者は、上記内容を中心に事業承継について検討をはじめましょう。

まとめ

経営者が事業承継の検討をはじめるべき年齢は、50歳〜55歳程度だといえます。

これは、

・「経営者の平均引退年齢」

・「事業承継に必要な準備期間」

などを踏まえて算出した年齢です。

引き継ぎ後の事業運営をスムーズに進めるためにも、事業承継の検討はなるべく早い時期からはじめましょう。