事業承継の成否は、ほとんど準備段階で決まるといっても過言ではありません。

それだけ重要なプロセスですが、事業承継の準備は膨大かつ複雑であり「何から手を付けて良いのかわからない」という経営者の方も多いのが実情です。

そこで今回は、中小企業・小規模事業者における事業承継の準備について、その重要性や具体的な準備内容を紹介します。

記事の最後では、事業承継の準備がその後の命運をいかに分けるのかケーススタディを用いて解説しておりますので、ぜひご覧になってください。

[ 目次 ]

事業承継の準備の重要性とは?

事業承継の成否は、ほとんど準備段階で決まります。つまり、しっかりと準備すればするほど、事業承継の成功確率は高まるのです。事業承継の準備は、それだけ重要なプロセスだといえます。

また、事業承継をしっかりと準備しておけば、事業承継にかかる期間を短縮できる可能性もあるのです。綿密な計画を作成しておけば、実行段階で迷いが生じることなく、スムーズにプロセスを進められます。

その一方で準備を怠れば、こうしたメリットが得られないどころか、その後の事業運営に悪影響が及ぶおそれもあります。事業承継の準備を怠ったことが原因となり、廃業に追い込まれてしまったケースも報告されているので要注意です。

事業承継に必要な準備とは?

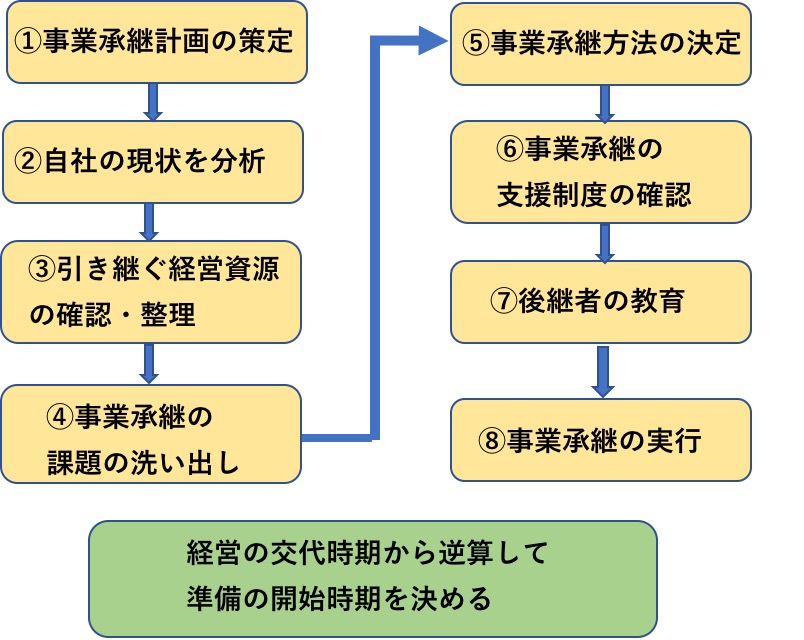

事業承継の準備は、基本的に以下のチャートに沿って進められます。

事業承継を決めたら、経営の交代時期から逆算して、上記8段階の準備について余裕を持って進めていかなければなりません。それぞれの準備について詳しく紹介します。

①事業承継計画の策定

はじめに事業承継計画を策定します。事業承継計画とは、事業承継で必要な手続きの流れやポイント、スケジュールなどをまとめた計画書です。基本的な流れは先述しましたが、厳密にいうと事業承継の準備はこの計画書に沿って進めます。

事業承継に必要な準備は、自身・家族の状況や採用する手法などによっても異なるので、専門家に相談しながら確認すると良いでしょう。

②自社の現状を分析

次に、自社の現状を把握し、分析します。ここでは、直近数年の業績・キャッシュフロー・借入金・資産額などを把握しましょう。また、事業用資産・個人保証・債務残高などの確認も大切です。

そのほか、事業承継の専門家に株式の評価額を算定してもらい、株式の保有者および保有割合なども把握しておくようにしてください。

③引き継ぐ経営資源の確認・整理

続いて、引き継ぐ経営資源を確認・整理します。後継者に引き継ぐ経営資源は、大きく分けて、「ヒト」「モノ」「カネ(資金・株式)」「情報」「知的財産」の5種類です。それに加えて、「引き継ぎたい会社の理念」も整理しておきましょう。

なお、M&Aによる事業承継を視野に入れている場合、これらの経営資源の価値を高める戦略についても検討します。

④事業承継の課題の洗い出し

ここでは、事業承継をスムーズに進めるうえで課題となる事項を整理します。後継者がすでに決まっている場合、承継後の新しい経営チームについても検討しましょう。

また、承継後の環境変化を見越して、課題になりそうな懸念点やその対応策についても検討しておくと良いです。

⑤事業承継方法の決定

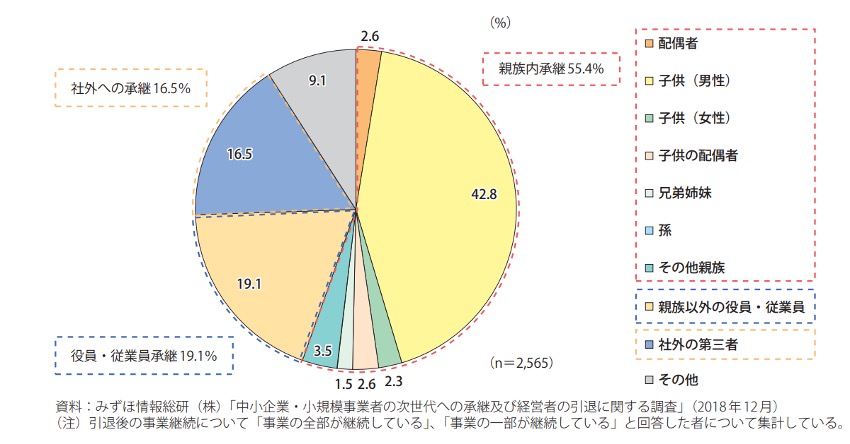

次に、事業承継の方法を決定します。事業承継の方法は、大きく分けて「親族内承継」「役員・従業員承継」「社外への承継」の3種類です。

中小企業・小規模事業者の現状を見ると、半数以上の経営者が親族内承継を選択して、自身の親族に事業を引き継いでいます。

自身・家族・後継者などの状況を踏まえながら、ふさわしい方法を選んでください。なお、事業承継方法の決定と前後して、後継者の選定も済ませましょう。

⑥事業承継の支援制度の確認

事業承継では、経営承継円滑化法による総合的なサポートが受けられます。これにより、事業承継に伴うトラブルの回避や負担の軽減などが期待できるのです。代表的なサポートには、以下のようなものがあります。

- 遺留分における民法の特例(相続による株式分散の防止)

- 金融面でのサポート(信用保証枠の拡大)

- 事業承継税制(贈与税・相続税の納税を猶予および免除)

自身の状況にあてはめて、いかなるサポートが受けられるのか、専門家と確認しておくと安心です。

⑦後継者の教育

特に親族内承継を選ぶ場合、後継者教育に力を注ぐ必要があります。自身の親族を後継者に据えてゼロから教育する場合、5年〜10年以上の期間が必要です。後継者教育にかかる時間を見越したうえで、ゆとりある計画を立ててください。

後継者に必要な能力・知識には、以下のようなものがあります。

- 自社事業・業界に関する専門知識

- 経営に対する意欲

- リーダーシップ

- 決断力・実行力・判断力

- コミュニケーション能力

- 営業力・交渉力・技術力

- 役員・従業員からの人望

- 財務・会計の知識

これらの能力が十分に身に付くよう、長期的な視点で後継者教育を進めましょう。

⑧事業承継の実行

すべての準備が整ったら、いよいよ事業承継を実行します。ここまで7つの準備を紹介しましたが、たった1つでも準備が欠けると、事業承継の失敗に直結しかねません。

専門家に任せきりにせず、経営者自身の目でも確認しながら、それぞれの準備を着実に済ませましょう。

事業承継の準備に関するケーススタディ

これまでに紹介した準備を踏まえて、ケーススタディを紹介します。今回は、事業承継の準備が万全だったケースと、事業承継の準備を怠ったケースをまとめました。

ケーススタディを見て、事業承継の準備の重要性を再確認しておきましょう。

事業承継の準備が万全だった経営者Aさんのケース

経営者のAさんは、まだ若い40代の頃から自身の事業を息子に承継しようと考えていました。そこで当時から息子に話を持ちかけて、すでに承諾を取り付けています。

これにより、時間をかけて事業承継計画を立てられたため、綿密な計画のもとで事業承継の準備を進められました。後継者教育では12年の期間をかけて念入りに事業のノウハウを伝えたことで、承継後には事業を拡大させています。

なお、時間的な余裕があったために、自身の事業承継で課題となり得る要素についても早期に発見しています。もともとAさんは、事業を始める際に親族・友人などから株式を買ってもらい出資を受けていました。つまり、株式が分散していたのです。

このままでは子供に経営権を取得させるほどの株式を移転できないと知ったAさんは、親族・友人などから株式を買い集めています。海外在住の友人を訪ねる必要もありましたが、Aさんは40代と若く承継までに相当の時間があったため苦になりませんでした。

また、Aさんの妻は事業に参加していなかったため、事業資産の承継を回避する必要もありましたが、専門家の協力を得ながら相続トラブルを発生させることなく対策できました。

このように、綿密な事業承継計画のもと念入りに後継者教育を行いながら課題に対処できたのは、Aさんが若い頃から事業承継の準備を進めていたおかげだといえます。

事業承継の準備を怠った経営者Bさんのケース

経営者のBさんは、急激な体調悪化をきっかけに、60代はじめ頃から事業承継の検討を始めています。Bさんには2人の息子がいましたが、もともと長男を後継者に据えるつもりでした。

しかし、これまで承継の話を家族に持ちかけたことがなかったため、長男は後継者になることを快諾したものの、次男から強く反発されてしまったのです。

Bさんは長男・次男を交えて話し合いを重ねましたが、事業の引き継ぎを希望する次男は納得せず、ただ時間ばかりが過ぎていきました。

最終的に納得いく形で話し合いは決着したものの、結果として事業承継の準備がまったく進んでいない状態でBさんは病に倒れてしまい、中途半端な準備で長男が事業を引き継いでいます。

長男の後継者教育も進んでおらず、経営者として未熟な段階であったため、取引先・銀行に不信感を与えてしまい、事業の運営が行き詰まり業績の悪化を招いています。

また、事業に関するBさんの個人保証の入れ替えもできなかったため、法定相続人全員に個人保証が引き継がれてしまうというトラブルも引き起こしました。

このように、中途半端な状態で事業承継し、事業運営や後継者・家族に悪影響を与えてしまった原因は、Bさんの準備不足や家族とのコミュニケーション不足にあったといえます。

まとめ

ケーススタディからもわかるとおり、事業承継の成否は、ほとんど準備段階で決まるといっても過言ではありません。つまり、しっかりと準備しておけば、事業承継の成功確率を高められるのです。

承継後の事業運営や後継者・家族などに悪い影響を与えないためにも、事業承継の準備はなるべく早いタイミングから始めると良いでしょう。

さらに、事業承継を進めるには以下に注意が必要です。

1)独断では行わない

2)複数の専門家から意見を集約し判断する

3)時間をしっかり掛けて対応する

この3つをしっかりと守って正しく進めていきましょう。